Author Archive

根抵当権の債務者の相続、債務引受による変更登記

相続開始後6か月以内の債務者、債権の範囲の変更登記の可否

元本が確定する前に債務者に相続が開始した場合、相続・債務引受による債務者、債権の範囲の変更登記を申請することはできるのでしょうか。答えはノーです。

債務者が死亡してから指定債務者の合意の登記がされるまで、または相続開始後6か月を経過するまでは、根抵当権の元本は確定するのか否かわからない状態にあります。そのために、元本確定前にのみ、または元本確定後にのみすることができる登記は申請することができないのです。

相続開始後6か月を経過すると、根抵当権は、相続開始のときにおいて元本が確定したものとみなされます。元本が確定しないようにするための登記が必要となりますが、それについては次項で説明します。

相続開始後6か月以内の指定債務者の合意の登記

甲が所有する事業用不動産にX銀行を根抵当権者、債務者甲、債権の範囲「銀行取引、手形債権、小切手債権」とする根抵当権が設定されているとします。

甲が死亡し、法定相続人は長男A及び長女Bである場合に、甲の事業をAのみが承継して債務者をAに変更したいケースが実務上よく見られます。その場合に、甲の債務はA及びBが法定相続分に応じて相続しますので、Bが相続した債務をAが免責的に引き受ける契約がなされます。

債権の範囲に属する債権について免責的債務引受がされ、債務者に変更が生じたときには、その債権は根抵当権によって担保されませんので、引受債務を特定債務として債権の範囲に追加しなければなりません。その前提として、相続開始後6か月以内の指定債務者の合意の登記が必要となるのです。

債務者の相続による変更登記

この登記をする前に、所有権登記名義人を甲からAにする相続登記を済ませておきます。

登記権利者 X銀行

登記義務者 A

変更後の事項 債務者(被相続人 甲) A B

債務者甲が死亡し、A及びBが債務を承継したことを公示する登記となります。ちなみに、この時点では債務者甲に下線は引かれません。

指定債務者の合意の登記

登記権利者 X銀行

登記義務者 A

指定債務者 A

この登記により、根抵当権は甲の相続開始の時に存する債務とAが相続開始後に債権の範囲に属する新たに負担する債務を担保するものとなります。建前はそうなりますが、後件の登記のために元本確定を阻止する意味合いが強いものと考えます。

債務者及び債権の範囲の変更登記

登記権利者 X銀行

登記義務者 A

変更後の事項

債務者 A

債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権

○年○月○日債務引受(旧債務者B)にかかる債権

○年○月○日相続によるAの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権

Aが甲の相続により承継した債務及びBが相続した債務を免責的に引き受けたものにかかる債務は根抵当権によって担保されませんので、特定債権として追加する必要があります。債務者をAとする変更登記は交替的変更となりますので、変更前に生じたXのAに対する債権の範囲に属するものにかかる債権も根抵当権によって担保されることになります。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

債権回収会社や法律事務所から債権譲渡通知書が送られてきたときの対処法

債権譲渡通知書、受任通知書が送られてくる

クレジットカード会社に対し未払いの利用代金がある場合には、カード利用者に督促がなされます。カード会社の債権は5年で時効消滅してしまいますから、時効が完成する前に支払の催告をするのです。

「催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と規定されていますので、催告は時効完成猶予事由となります。要するに、時効が完成しそうなときに催告をすればそこから6か月は完成を遅らせることができるのです。しかしながら、さらに時効の完成を妨げるには、裁判上の請求等をするか、債務者に債務の承認をしてもらうことによって、時効更新をしなければなりません。

前置きが長くなりましたが、このような時効が完成してしまいそうな債権を債権回収会社に債権譲渡することがあります。例えば、10万円の債権を半額の5万円で譲渡するような場合です。譲渡人のカード会社にとっては全額の回収はできないけれども、裁判上の請求をして時効更新するよりも手間がかからないというメリットがあります。

譲受人の債権回収会社にも、債務者から時効援用されるリスクはありますが、倍額の債権を回収できるかもしれないというメリットが存在するのです。

債権譲渡をした場合に譲受人が債務者に請求するには、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾しなければならないとされています。債務者にしてみれば、誰に弁済をしたらよいのかわかりませんし、二重払いのおそれも出てきます。債務者を保護するための規定です。

また、通知は譲渡人からしなければならず、譲受人からなされた通知は効力を生じません。ただし、譲受人が譲渡人の代理人として譲渡通知をすることは可能です。「債権譲渡通知書」には、譲渡人は、譲受人に対し、債権譲渡に係る通知の送付に関する一切の代理権を付与している旨の記載がなされていることが一般的です。

債権譲渡通知書の送付の目的は、債権譲渡の通知または承諾があるまで債権者として認めない旨の債務者からの反論を封じるためと捉えればよいでしょう。ところで、債権回収会社が債権回収業務を弁護士に委託することがあります。その場合には、弁護士が所属する法律事務所から債権回収会社代理人に就任したことを記載した受任通知書が送られてきます。

時効消滅している可能性があります

送られてきた書面には、連絡先電話番号と振込先口座情報が記載されています。電話をすることは避けた方がよいでしょう。電話をすることで債務を承認してしまい、時効を援用することができなくなるおそれがあります。フリーダイヤルを載せているのには、それなりのメリットがあるからなのです。

時効は援用しなければ完成しません

時効は時間の経過によって自動的に完成するものではありません。援用することによって初めて債権消滅(消滅時効の場合)という利益を享受することができる制度です。世の中には、借りたお金を時効でチャラにすることを潔しとしない方もいらっしゃいますので、援用するか否かを選択することができるようになっています。

先ずはご相談ください

時効消滅している債権を請求することは違法ではありません。ですが、法律事務所が送付する書面には、「連絡がとれない場合など、話し合いによる解決が困難であると弁護士が判断した場合には、やむを得ず法的手段を検討します。」のような記載をしています。

一般の方が、そのような書面を受け取られた場合には驚かれることが多いと思います。先ずは当事務所でも構いませんし、司法書士や弁護士にご相談されることをお勧めします。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

相続した実家を貸すという選択肢について

避けたいのは空き家の放置

実家を相続した場合、その後どのようにするかは、居住、売却、賃貸、放置の大まかに4種類になるかと思います。一番してはいけないのが空き家のまま放置することです。

他の記事でも放置してはいけない理由について触れていますので、ここでは賃貸する場合の注意点を中心に書いてみたいと思います。

相続等により取得した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の特例をチェック

賃貸することを検討する前に、特別控除の要件を満たしているかを確認する必要があります。譲渡までに賃貸してしまいますと、特例は使えません。

もっとも築40年以上(昭和56年5月31日以前に建築された建物)の古い建物にしか適用されませんので、特例を使う場合には建物を取壊して更地で売却することが圧倒的に多くなるでしょう。

売却に比べてかかる労力は3倍以上

そのくらいの覚悟で臨まれた方がよろしいのかと思います。賃貸需要の調査、家財処分、リフォーム、管理会社の選定、不動産所得の申告、空室や家賃滞納リスクなど、売却する場合と比較すると大変なことが多いです。

売ってしまえばその後は楽ですが、不動産を売ることは非常に困難ですから、どちらが良いとも一概には言えないのかもしれません。

賃貸需要の調査

リフォームにお金をかけても物件が全く賃貸需要のないエリアに存在するのであれば意味がありません。エリアにもよりますが、アパートや賃貸マンション等の共同住宅は供給過剰の状態にあることが多く、その点戸建であれば数が少ないことからある程度の需要は見込めるのかと考えます。

ネット上の一括査定を利用して、どのくらいの賃料収入が見込めるのかを調べてみることが手っ取り早い方法ですし、ある程度需要を把握することもできると思います。

家財処分

言うまでもなく必須です。売却であれば残置物をそのままにして引き渡すことも可能です。家財処分については業者に依頼する一択だと思います。間違っても自分達だけでされることを考えるのは避けたほうがよろしいのかと。

また、複数の業者に相見積もりを取ることも必須です。業者によって料金が全く違いますし、できれば買取りも行っているところに依頼すると費用を抑えることができます。

リフォーム

一番難しい項目と言えるでしょう。重要なのはお金をかけ過ぎないことです。管理会社からは、和室を洋室に変えた方がいいとか、色々と提案されるかもしれませんが、一々そんなことを聞き入れていたらお金がいくらかかるかわかりませんし、そもそもリフォームはお金をかけようと思えばいくらでもかけられるものだと思います。

ですから、複数業者に相見積もりを取ることがこちらも必須と考えます。選定基準としては、貸主側の目線に立ってリフォームの提案をしているかどうかです。管理会社が紹介する業者に見積りを依頼することもよいでしょう。一般的なリフォーム業者より、貸主側の目線に立った提案をしてくれることが多いです。

管理手数料は5%以下

自主管理をすれば管理手数料はかかりませんが、不動産賃貸業を自ら営んでいるような特別な場合を除いて、管理委託をしたほうが良いと思います。入居後のトラブルは時間を選んでくれませんから、対応をお任せできることは大きなメリットになります。

上述したネット上の一括査定を利用すると複数の管理会社から連絡が来ることになりますが、管理手数料はまちまちです。これは私見になりますが、5%を超える管理手数料を要求するところは候補から除外した方がよいでしょう。

不動産所得の申告

固定資産税、修繕費、火災保険等の損害保険料、管理費、修繕積立金などが経費となるのは分かりやすいと思いますが、減価償却費が一番重要となります。減価償却を計算するのに必要となるのは、建物の取得費、耐用年数(構造により決まります。)、取得時期などになります。

相続した実家は居住用ですから、非業務用として耐用年数が1.5倍になります。経過年数による累積償却額を算出し、取得費からそれを控除したものが未償却残高となります。

まとめ

相続した実家は資産ですから、売却せずに残しておきたいと考えられるかたもいらっしゃると思います。また、不動産のまま保有することで相続税対策になることもありますので、売る以外の選択肢の貸す場合の注意点を私なりに列挙したつもりです。少しでも参考になることがあれば幸いです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

単独名義にする方法による換価分割の注意点を解説します

単独名義にするメリット

実家などの不動産を相続した場合において、今後居住、賃貸等の利活用をする予定が全くないときにその不動産を売却して代金を相続人間で分ける遺産分割方法を換価分割といいます。他の分割方法が使えないときにも利用されます。

「相続において不動産を売却するメリット・デメリット」にて解説していますので、ご参照いただければ幸いです。

売却する前提として、先ずは相続登記を申請して亡くなった方から相続人への名義変更手続をしなければなりません。手続には2通りあって、相続人全員の共有名義にする方法と相続人代表者の単独名義にする方法です。今回の記事は単独名義にする方法を選択した場合の注意点を解説する内容となります。

最大のメリットは、売却活動をスムーズに進められることです。相続人が離れて住んでいる、相続が複数発生していて相続人の中に高齢の伯叔父母がいるなどの場合には媒介・売買契約の際に全員が集まることが非常に困難となります。単独名義にすれば契約当時者は一人になりますので、契約書面への署名押印も一人がすることで足りるのです。

デメリットは?

贈与税が課されるリスクが挙げられるでしょう。単独名義にするには、登記申請手続及び税務面両方に配慮した遺産分割協議書を作成しなければなりません。

作成を誤りますと、贈与税が課されるリスクが高まります。また、相続登記後すぐに売却できなかった場合には、売却代金を贈与したとみなされるリスクもあります。

遺産分割協議書の記載例

父Xが亡くなって長男Aと二男Bが相続人である場合に、換価分割のためにA単独名義にする場合の記載例を掲げます。

1.相続財産のうち、次の不動産(以下「本件不動産」という。)については、A及びBが、本件不動産を売却・換価し、売却代金から仲介手数料、契約書作成費用、登記費用その他の売却に伴う費用を控除した残金をA2分の1、B2分の1の割合で取得する。なお、被相続人X名義の本件不動産は便宜上、Aが取得し、Aの単独名義とする。

2.Aは、共同相続人を代表して本件不動産の売却・換価手続を行うものとし、本件不動産を売却後、Bに対して、上記1に定める割合に応じた残金を支払う。

3.A及びBは、本件不動産を売却し買主に引き渡すまで、これを共同して管理することとし、その管理費用は、上記1に定める割合に従って負担する。

誰が不動産を取得するのかが明記されていなければ登記申請は受理されません。だからといってストレートに書いてしまいますと、贈与税が課されるリスクがありますので換価分割のために便宜上単独名義にして、相続人を代表して売却することを記しておくことが重要です。

また、固定資産税の納税通知書は登記名義人に送付されますので、費用負担をめぐって相続人間でトラブルにならないような条項を定めておくことも大事かと思います。管理費用には修繕費も含まれます。古い建物であれば修繕しなければならないことも想定されます。

譲渡所得税について

譲渡益が出れば譲渡所得税が課されます。相続した空き家を譲渡した場合には3,000万円の特別控除が使える可能性がありますので、要件に当てはまるかを十分にチェックする必要があるでしょう。

また、相続税を納めた場合には、納税額のうち売却した不動産の全遺産に占める割合に応じた額を取得費に含めることができます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

家族信託の活用例-死後事務を確実に行う

死後事務とその委任

死後事務とは、死亡届・火葬許可申請書の提出、遺体の引取り、葬儀、法要、永代供養、医療費などの支払い、年金受給停止手続、家財道具・生活用品の処分などを指します。これらは通常なら、身近な親族である配偶者や子供が行いますが、高齢であることや、遠方に住んでいるなどの理由から困難な場合が多々あります。

そのような事態に備えて、生前に死後事務を他人に依頼(委任)する手段として、信頼のできる親族等(受任者)と死後事務委任契約を結ぶという方法があります。死後事務の処理には多額の費用が必要となりますので、生前に受任者に金銭を預託するか、受任者を受遺者及び遺言執行者とする旨の遺言書を作成しなければなりません。

他の方法として、負担付遺贈というものがあります。死後事務を依頼したい者(受遺者)に対して、金銭を遺贈するから、死後事務をしてください(負担)という旨の遺言書を作成する方法です。

死後事務委任契約、負担付遺贈の問題点

受任者(委任契約の場合)や受遺者(負担付遺贈の場合)が確実に死後事務を行い、預託または遺贈した金銭が死後事務の目的に使われるという保証が全くありません。

負担付遺贈は遺言者単独でできますので、事前に受遺者の承諾を得る必要があります。また、受遺者が死後事務を行わない場合には、相続人から遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます(民法第1027条)が、手続きが煩雑となります。

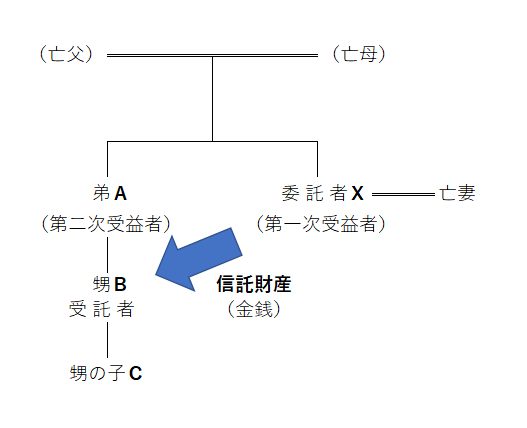

Xからの相談

私には妻がおりましたが、2年前に亡くしました。東京で葬儀を行いましたが、お墓は東京から離れたY県にあり、私が高齢ということもあって妻の四十九日法要後にお寺に永代供養をお願いしました。

私には子供がおりませんので、死後の墓守を心配していたのですが、幸いなことに最近になって、甥Bが祭祀の主宰者になることを快諾してくれました。そうは言っても、Bも東京に住んでおり、年忌法要までお願いすることには気が引けます。

ですからBには、私の死後、一般的な事務と納骨後の永代供養を頼むつもりにしています。どのようにしたらよいですか?

家族信託の活用事例

委託者: X

受託者: B

第一次受益者: X

後継受託者: C

第二次受益者: A

帰属権利者: B

XとBの間で死後事務委任契約を締結し、併せてXがBに対し、金銭を信託財産として信託します。報酬が発生しますが、信託監督人として専門家(弁護士、税理士、司法書士など)を選任する選択肢もあります。

Bは、Xの死後事務や祭祀に関する事務を確実に執り行い、その費用を信託財産から支払うことになります。信託監督人は、それが適切になされているかを監視・監督します。同時に、Bを任意後見受任者として、XB間で任意後見契約を結ぶことも考えることができるでしょう。

最後に

自分の死後を任せることができる親族がいれば、死後事務委任は不要でしょう。しかしながら、そのような人ばかりではなく、むしろそういった人たちが少数派となっているからこそ、死後事務委任の需要があるのではないでしょうか。

最近では、専門家の集団と称して死後事務を受任する法人等が存在しているようです。専門家だから信用できるのでしょうか。残念ながら、専門家である成年後見人による横領が後を絶ちません。このようなことから、成年後見制度を信用あるものとして確立するために、後見制度支援信託が利用されています。こちらは家族信託とは違い、本人の日常生活に必要な金銭を除いた部分を信託銀行等が受託者となって管理する制度です。

対して、家族信託で受託者となるのはほとんどが親族です。血の繋がりほど強固なものはあるでしょうか?だからこそ、信じて託せるのです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

家族信託の活用例-障がいのある子の親なき後支援

障害受容と家族への支援

わが子が障害をもって生まれてくることを望む親などいません。障害受容の過程は、「段階説」、「慢性的悲哀説」、「螺旋型モデル」など色々と説明されているようです。本人はもちろんのことそれを支える親や兄弟などの家族の支援には、複数の専門機関の連携が不可欠だと考えます。

これから提案する家族信託の活用が法的サポートであるとするなら、それに加えた医療や福祉の専門家によるサポートによって家族への支援がより充実したものになるでしょう。

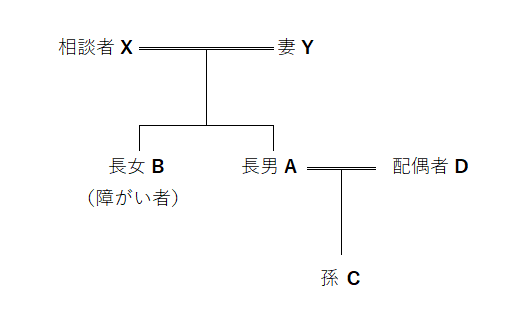

Xからの相談

私には、妻Y、長男A、ダウン症の長女Bがいます。Aは結婚をして子供を授かりましたが、Bは生後まもなくダウン症と診断されました。Yは、その診断を知って非常にショックを受け、長い間そのことを受け入れることができなかったようです。

その後、ダウン症の親の会に参加するようになり、そこでの交流から影響を受けたようで、仕事を辞めてBの育児に専念しました。Aは、幼少期に妹のBの面倒をよくみてくれる思いやりのある子で、そのことでYの育児ストレスがいくらか軽減したようです。

結婚後もBのことを気にかけており、Y、Bと共に同居している実家に頻繁に顔を出してくれます。私は、自宅と土地を所有しており、その他に退職金などの預貯金を有しています。Bは仕事をしていますが、収入は僅かであり私の扶養が欠かせません。Bの将来はもちろんですが、Yのことも気がかりです。

私が自分の仕事に専念できたのは、愚痴ひとつこぼさずに当時勤めていた教員を辞めて育児に関わったYのおかげであり、Yにはとても感謝しています。私の将来の心配を解決する何かよい方法はありませんか?

信託契約

委託者兼第一次受益者: X

受託者: A

後継受託者: DまたはC

第二次受益者: Y

第三次受益者: B

残余財産受益者: A(またはC)

期間: X、Y及びBが死亡するまで

信託財産: 自宅、土地、預貯金(金銭)

Xが認知症により、判断能力が著しく低下してしまうと預金口座は凍結されてしまい、お金をおろすことができなくなってしまいます。

信託終了時の課税関係について

登録免許税

上記事例において、Aに財産を帰属させる場合には固定資産税評価額の0.4%の登録免許税が課されます。登録免許税法第7条第2項の規定によるものです。条文が長くて分かりにくいので、要件を書き出してみます。

① 信託の効力が発生した時から引き続き委託者のみが信託財産の元本受益者である。

② 信託不動産の移転を受ける受益者が信託の効力が生じた時の委託者の相続人である。

AはXの子供ですから、②の要件は満たしています。①の要件を満たすためには、委託者の地位を次の受益者に移転する旨を信託契約(信託行為)に定めなければなりません。その定めがなければ、税率が5倍の2%になりますから注意が必要です。

第七条 信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。

一 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録

二 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録

三 受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録

2 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

不動産取得税

不動産取得税については、上記2つの要件を満たせば非課税となります。(地方税法第73条の7第4号)

登録免許税と同様に上記①の要件を欠くと土地、建物については固定資産税評価額(宅地評価土地については課税標準の2分の1)の4%(令和6年3月31日までは、宅地、住宅については3%)の不動産取得税が課されますので、細心の注意が必要です。(地方税法第73条の15、同法附則第11条の2第1項、同法附則第11条の5第1項)

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

サッカーワールドカップ・日本代表チーム決勝トーナメント進出!

開催国カタールとは

中東に位置し、ペルシャ湾に突き出たカタール半島のほぼ全域を国土とする国です。面積は秋田県とほぼ同じくらいであり、近隣諸国として、南側の国境と接しているサウジアラビア、北西部にバーレーン、南東部にアラブ首長国連邦(UAE)、ペルシャ湾の対岸にイランがあるといった感じです。

首都はドーハで、1993年にサッカー日本代表が惜しくも初のワールドカップ本選出場を逃した「ドーハの悲劇」が起こった地としてご存知の方も多いでしょう。中東でワールドカップが開催されるのは初めてであり、通常は6月頃に開催されますが、カタールでは最高気温が40℃を上回ることが多いために現在の時期での開催となったようです。

1戦目(ドイツ)

ドイツにはプロリーグ、ブンデスリーガあり、奥寺康彦選手が日本人として初めて所属したことで知られています。子供の頃に当時の試合を見た記憶があるのですが、サッカーにそれほど関心がなかったです。

その後、多くの日本人が所属することになりますが、私の世代では、ブンデスリーガといえば長谷部選手のイメージが強いです。あとは、香川選手(ドルトムント)、内田選手(シャルケ)、岡崎選手(シュッツトガルト)などでしょうか。とにかく、最近の選手はほとんどわかりません。歳のせいなのかわかりませんが、若い世代ほどサッカー熱が高いような気がします。

ドイツは過去に優勝している国ですが、前回のロシア大会ではグループリーグ最下位で敗退しています。私の周りでは、ドイツは不調だから勝てるかもしれないといった声が聞かれましたが、それが現実となり2大会連続でグループリーグ敗退となりました。

ちなみに、我が家ではこの試合を観戦しましたが一番熱心に観ていたのは妻でした。妻も最近の選手は知らないと言っていましたので、加齢とともにサッカー熱が冷めていくのは私だけではないのかなとも思います。歳は取りたくないですね。

2戦目(コスタリカ)

コスタリカは、北中米カリブ海のメキシコ、アメリカに次ぐ3番手とされており、FIFAランキングは31位となっているようです。日本はアジア地域ではイランに次ぐ2番手とされ、ランキングは24位です。

ランキングだけを見れば勝てない相手ではないのかなと思っていましたし、一番勝利を期待していた試合でした。この試合も家族で観戦していましたが、点が入りそうでなかなか入らないといった内容でしたので、応援にも力が入っていました。

3戦目(スペイン)

寝ていました。朝起きてから勝ったことを知り、日本がグループリーグ1位通過しましたね!20年前なら観戦していたと思います。サポーター失格ですね。

決勝トーナメント

対戦相手はクロアチアのようですね。このブログがアップされるときには、結果はもう出ているかもしれませんが、決勝トーナメントは全力で日本代表チームを応援したいと思います。カタールとの時差が6時間ありますので、深夜のキックオフなら寝てしまうかもしれませんが・・。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

家族信託における受託者の責任(消滅時効の改正有り)

損失填補と原状回復

受託者がその任務を怠って、信託財産に損失が生じた場合や信託財産に変更が生じた場合、受益者は、受託者に対し、損失の填補や原状の回復を請求することができます。

ただし、信託財産に変更が生じた場合の措置については、原状の回復が著しく困難であるとき、原状の回復をするのに過分の費用を要するとき、その他受託者に原状の回復をさせることを不適当とする特別の事情があるときは、原状回復の請求をすることはできません。(信託法第40条第1項)

信託事務の処理を第三者に委託した際の責任

信託事務処理の委託については以下を参照して下さい。

「受託者は信託事務の処理を他人に依頼することはできるのか」

信託事務処理を第三者に委託する場合には、原則として、信託行為(信託契約書など)において第三者に委託できる旨を定めておくことが必要です。

第三者に委託できる旨の定めがなくても第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき、または信託行為(信託契約書など)に信託事務処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるときには、委託することが認められています。(信託法第28条)

これらの規定に違反して信託財産に損失や変更が生じた場合には、受託者は上記の損失填補や原状回復の責任を負うことになります。受託者は、第三者に委託をしなかったとしても損失または変更が生じたことを証明しなければ、責任を免れることができません。(信託法第40条第2項)

受託者の違反行為の際の責任額

損失の額の推定

受益者が、受託者に対し、信託財産の損失の填補請求をする場合には損失の額を主張立証しなければなりません。その受益者の負担を軽減するために、受託者が違反行為(下記の3つの違反行為)をした場合には、その行為によって受託者またはその利害関係人が得た利益の額と同額の損失を信託財産に生じさせたものと推定されます。(信託法第40条第3項)

したがって、受託者の反証(得た利益の額と損失の額が違うことを証明すること。)がない限り、推定を覆すことはできません。

受託者の3つの違反行為

1.忠実義務違反

受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならないと規定されています。(信託法第30条)したがって、受益者の利益を害するおそれのある受託者の行為は忠実義務違反となります。

2.利益相反行為

当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のことを指します。例えば、受託者が信託財産に属する財産を固有財産に帰属させたり、受託者が第三者に負担する債務につき信託財産たる不動産に抵当権を設定するなどがそれに当たります。原則として、受託者の利益相反行為は禁止されています。(信託法第31条第1項)

3.競合行為

例えば、信託財産及び受託者の固有財産に賃貸不動産があるとします。受託者が、信託財産たる賃貸不動産の賃貸借契約を締結する権限を有している場合に、それをせずに固有財産たる賃貸不動産の賃貸借契約を締結して信託財産に利益をもたらさない行為のことなどを指します。

受託者は、受託者として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為であってこれをしないことが受益者の利益に反するものについては、これを固有財産又は受託者の利害関係人の計算でしてはならないと規定されています。原則として、受託者の競合行為は禁止されています。(信託法第32条第1項)

分別管理義務違反の責任

分別管理義務については以下を参照して下さい。

「家族信託の用語解説-分別管理義務とは?」

受託者が信託財産を分別管理していなかった場合において、信託財産に損失又は変更を生じたときは、受託者は、仮に分別して管理をしたとしても損失又は変更が生じたことを証明しなければ、損失填補や原状回復の責任を免れることができないとされています。(信託法第40条第4項)

法人である受託者の役員の連帯責任

受託者が法人である場合、その法人の役員等が責任を問われることがあります。 法人である受託者の理事、取締役若しくは執行役またはこれらに準ずる者は、その法人が上記の責任を負う場合において、法人の行った法令または信託行為(信託契約書など)の定めに違反する行為につき悪意または重大な過失があるときは、受益者に対し、その法人と連帯して、損失の填補または原状の回復をする責任を負うとされています。(信託法第41条)

責任の免除

受益者は、受託者の損失填補・原状回復の責任を免除することができるとされています。法人である受託者の役員の連帯責任についても同様です。(信託法第42条)

消滅時効

受益者が受託者に対し、責任を問うことができる期間については消滅時効があります。時効の起算点は、受益者が信託財産に損失または変更が生じたことを知ったとき(主観的起算点)、及び信託財産に損失または変更が生じたとき(客観的起算点)の2つがあります。

消滅時効の期間は、主観的起算点から5年、客観的起算点から10年となります。法人である受託者の連帯責任に係る債権の消滅時効期間は10年とされていましたが、上記と同様に改正されました。(信託法第43条第2項)以上は、民法の改正(2020年4月1日施行)に伴うものです。(民法第166条第1項)

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

辞任する代表取締役に対する意思確認はすべきなのか

事例

司法書士甲は、株式会社乙の代表取締役Aから、前代表取締役Bの辞任に伴う取締役及び代表取締役の変更登記を依頼された。Aの話によると、Bが代表取締役たる取締役を辞任したので、取締役の互選でAが新たな代表取締役に選任されたということであった。

甲が、Aが持参した乙の登記事項証明書、原始定款を見ると、Bが取締役を辞任しても、定款上の取締役の員数は欠くことにはならなかった。Aが住所・氏名を含め全文ワープロで打たれたBの辞任届も持参していたので、甲はAにつき本人確認を行い、依頼どおりの登記申請を行った。

ところが、登記完了後1か月して、甲は、Bから、甲がBの辞任の意思を確認せず、虚偽の登記申請を行ったと苦情を申立てられた。

問題点

Bの辞任届に会社実印が押印されていれば登記申請は受理されます。(商業登記規則第61条第8項)会社実印の管理が杜撰でB以外の者が簡単に持ち出せるような環境にありますと、辞任届の偽造は容易です。

司法書士は、添付書類等の確認により実体関係の把握に努めなければなりませんが、全文ワープロ打ちの書面が偽造であるか否かを判断することは非常に困難だと思います。

参考判例(東京地判平成23・3・7)

上記事例と同様の事案につき、参考判例を掲げます。

原告X(B)は、Y(甲)に対し、Xの辞任の意思を確認しなかったことは、司法書士としての確認義務違反があるとして、民法第709 条に基づき金1000 万円の損害賠償を求めて訴えを提起したというものです。

※判旨

原告Xは、司法書士Yが本件登記(原告が株式会社乙の代表取締役及び取締役を辞任する旨の登記)をする際、原告Xの意思確認をすべきであった旨主張し、その根拠として、東京司法書士会規程を挙げる。しかし、同規程は、司法書士に対して事務の依頼者及びその代理人等について、本人確認及び意思確認をすべきであるとして、その方法を定めるものであって、役員変更の登記においてその対象となる役員の意思を確認すべきとするものではない。

本件登記の申請を司法書士Yに依頼したのは、本件会社の取締役であり、原告Xの代表取締役及び取締役の辞任によって本件会社の代表者となった新代表取締役Aであって、前記規程によって、司法書士Yが当然に原告Xの意思確認をすべきであったということはできない。また、原告Xは、他の司法書士からも本人の確認をすべきだと聞いているとか、司法書士の意見書等が手元にあるので提出するなどと述べるものの、当該意見書等を一向に提出しないなど、司法書士Yが原告の意思確認をすべきであったという注意義務の根拠についての前記以外の具体的な主張や立証をしない。

以上によれば、原告Xの主張・立証に照らしても、本件において、司法書士Yが本件登記をする際、原告Xの意思確認をすべきであったと認めるに足りる証拠はなく、司法書士Yに、原告X主張の不法行為が成立するとはいえない。なお、仮に、司法書士Yに、原告X主張の不法行為が成立するとしても、それによって原告Xにいかなる損害が生じたかについて主張・立証がなく、この点においても、原告Xの請求は認められない。

弊事務所における対応

上記事例のような場面において、Bの意思確認は行いませんが、辞任届には自署のうえ、会社実印ではなく個人実印(印鑑証明書添付)を押していただくようにお願いしております。

後のトラブル発生を防止する意味もありますが、司法書士は真正な登記の実現に努めなければならない責務を負っているのです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

受託者は信託事務の処理を他人に依頼することはできるのか

原則

委託者は受託者を信頼して財産を信託するわけですから、原則として受託者自らが信託事務の処理をしなければなりません。受託者の「自己執行義務」とも呼ばれています。

しかし、受託者も生身の人間なのですから病気になることもあれば、転勤などで遠方に居住しなければならないこともあります。税申告や不動産管理においては、より専門的な知識が要求される場面も考えられます。

このようなときでも、全て自己執行義務を要求するのは非効率的ですし、専門・分業化が当たり前の現代に合わない制度だと言えるでしょう。

他人(第三者)に委託することができる場合とは

以下の場合には、他人(第三者)に委託することができるとされています。(信託法第28条)

1.信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めがあるとき。

2.信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき。

3.信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき。

2番目の「信託の目的に照らして相当である」とは、具体的には信託事務のうち受託者自らが処理するよりもより高い能力を有する専門家(弁護士、税理士、司法書士など)を使用するほうが適当であると認められる場合や、費用・時間の面で効率的な場合を指すとされています。

このように、事務処理を第三者に委託してはならない定めがあったとしても、受託者は、一定の要件を満たせば事務処理を第三者に委託することができます。

第三者の選任及び監督に関する義務

信託事務の処理を第三者に委託するときは、受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならないとされています。(信託法第35条第1項)委託後においては、受託者は、当該第三者に対し、信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならないと定められています。(同条第2項)

これらの受託者に課せられた選任・監督義務の規定は、以下に掲げる第三者に信託事務の処理を委託した場合には適用されません。ただし、受託者は、当該第三者が不適任若しくは不誠実であること又は当該第三者による事務の処理が不適切であることを知ったときは、その旨の受益者に対する通知、当該第三者への委託の解除その他の必要な措置をとらなければなりません。(同条第3項)

1.信託行為において指名された第三者

2.信託行為において受託者が委託者又は受益者の指名に従い信託事務の処理を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者

実際の家族信託での活用例

「受託者は、信託事務の一部又は全部を、受益者の指図に基づき又は受託者の責任において選任する第三者に委託することができる。」のような条項を設けることが多いです。

受益者の指図に基づいて第三者を選任した場合には、受託者は上述した選任・監督義務を負いませんが、第三者が不適任若しくは不誠実であること又は第三者による事務処理が不適切であることを知ったときは、受益者に対して通知をし、委託の解除その他の必要な措置をとらなければなりません。

信託法においては、受託者が受益者に対する通知義務等を負わない定めを設けることも可能となっています。(同条第4項)

しかしながら、家族信託の場合、受託者個人を信頼して組成されるものが多いこと及び決して受益者がないがしろにされてはならないことから、通知義務等を排除するような条項を設けるべきではないと考えています。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。