このページの目次

民法の改正

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。また、婚姻適齢(婚姻が可能な年齢)については、女性は16歳にならなければ、婚姻することができないという規定が改められて、男女ともに18歳にならなければ婚姻できなくなりました。

それに伴い、成年擬制についての規定は削除されました。従来の規定は未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなすというものでしたが、成年年齢と婚姻適齢が同じになったことから無意味な規定となったことによります。

また、未成年者が婚姻をするには父母の同意が必要だとする規定も削除されました。婚姻適齢が18歳になったことにより、そもそも未成年者が婚姻することはできなくなったために、男女とも18歳に達していれば、父母の同意を得ることなく婚姻できることになります。

18歳・19歳がした法律行為は取り消すことができなくなる

原則として未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないとされています。

法律行為とは、契約を結ぶことなどを言います。例えば、物を買ったり、部屋を借りたりすることです。高校卒業後に就職することも該当します。法定代理人とは、親権者、後見人などを指しますが、主に親権者である親だと考えていただいて構いません。

未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約などの法律行為をした場合には、取り消すことができますが、当然のことながら成年者には適用されません。改正によって、18歳・19歳の人は成年者となり、親の同意なく契約を結ぶことができますので、契約の中身を十分に吟味する必要が出てきます。

口約束でも契約は成立する

中古車の売買契約を例に挙げてみます。「私の車を10万円で売ってあげるよ。」「わかった。じゃあ、10万円で買うよ。」このやり取りで、売買契約は成立します。

多くの場合、契約書などの書面を作成しますが、それは契約内容を明確にして合意した内容を確認できるようにするためです。契約書の作成が契約成立の効力が発生するための要件になっているわけではありません。

また、売買契約が成立すると、売主は車を引き渡す義務を負い、買主は代金を支払う義務を負います。口約束であっても契約は成立し、その契約に拘束されることを念頭に置くことが重要です。

18歳になってもできないこと

喫煙、飲酒は今まで通り20歳になるまでできません。また、競馬、競輪、競艇などの公営ギャンブルも同様です。

民法の改正部分となりますが、成年に達した者は、養子をすることができるという養子縁組に関する規定が改められました。20歳に達しなければ、自身を養親とする養子縁組はできません。

親としてできること

私事になりますが、改正法が私の娘に適用されます。高校3年生で民法上成年となり、親が親権者として余計な口出しはできなくなるのです。

例えそうなったとしても、法的なトラブルに巻き込まれることのないよう、必要に応じて助言をし、引き続き見守っていきたいと考えています。

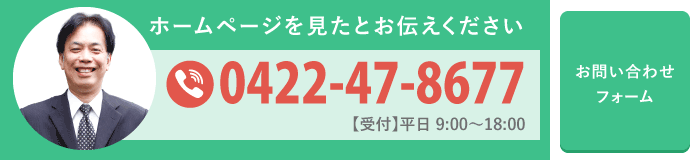

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。