Author Archive

知らないと損をする!?相続登記の登録免許税の免税措置について

不動産の登記申請をするには、原則として登録免許税という税金を納めなければなりません。相続による所有権移転登記申請(名義変更)についても同様です。この記事では、相続登記における登録免許税の免税措置について解説します。

知らなかったからといって後から税金が返ってくることはありませんので、損をしないために要点をおさえておきましょう。なお、これからご説明する免税措置の適用期限は2025(令和7)年3月31日までとなっています。

税制改正により、後述する登録免許税の免税措置について、その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長されています。

土地の相続登記をせずに相続人が亡くなった場合

登記名義人がAとなっている土地があり、Aが亡くなりその相続人Bが相続登記をしないまま亡くなった時には、AからBの名義にする相続登記の登録免許税は課されません。

Bが生前にその土地を第三者に売却していたとしても、AからBへの相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。わかりにくいと思いますので、次項で詳しく解説します。

土地は相続しなくても売主の登記申請義務は承継する

上記設例(Bの相続人はCとします。)において、Bが生前に土地を第三者Dに売却した場合には、登記名義をAから直接Dに移すことはできません。売主Bが相続未登記の土地を売却した場合には、Dへの売買による所有権移転登記をする前提としてAからBへの相続登記をしなければならないのです。

当該土地の所有者はDですから、Cが当該土地を相続するわけではありませんが、Bが登記をしないまま亡くなった時には、Bの登記申請義務をCが承継します。この場合のCが申請するAからBへの相続登記の登録免許税が免税となります。

売買契約において所有権移転時期の特約があるとき

Bが生前に土地を第三者Dに売却し、売買契約には代金全額の支払時に所有権が移転する旨の特約があり、代金全額が支払われる前にBが亡くなったケースで考えてみます。売買契約後、残代金支払いの決済までの間に売主が亡くなったということです。

このケースにおいては未だDに所有権は移転しておらず、当該土地の名義をAからB(1次相続)、BからC(2次相続)にする相続登記を申請しなければなりません。この1次相続の相続登記の登録免許税が免税となります。

その後、Cが売主の地位を承継して残代金が支払われた場合には、相続登記後に売買による所有権移転登記を申請します。

不動産の価額が100万円以下の土地

土地について相続による所有権移転登記または表題部所有者の相続人が所有権保存登記を受ける場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、当該土地の相続による所有権移転または表題部所有者の相続人が受ける所有権保存登記については、登録免許税は課されません。

不動産所有権の持分の取得に係るものである場合には、不動産の価額に持分割合を乗じた額が不動産の価額になります。例えば、価額500万円の不動産の持分5分の1について、相続による持分全部移転登記を申請する場合の不動産の価額は100万円となります。

免税を受けるには申請書への法令の条項の記載が必要

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。ここが、最も重要だと思います。記載を忘れると免税措置は受けられません。

土地の相続登記をせずに相続人が亡くなった場合の相続登記の登録免許税の免税措置については、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」、不動産の価額が100万円以下の土地の所有権移転または所有権保存登記の登録免許税の免税措置については、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

抵当権抹消登記を自分でする方法・注意点を解説!

詳しい説明はありがたいけど、もっと簡単に自分でする方法はないの?という方に抵当権抹消登記を自分でする際の注意点を解説していきたいと思います。

手順

1.抵当権抹消をする不動産を特定する

共同担保目録付きの登記事項証明書を登記所で取得します。分筆や建物の建替えなどで、抵当権設定当時と抹消時の物件が異なっていることがあります。共同担保目録付きで登記事項証明書を取ることで、現在抵当権が付いている物件がわかりますので、抹消漏れがないように注意して下さい。

オンラインで請求する方法もあります。登記所に行く必要がなく、自宅・会社から請求して郵送で受け取ることができます。事前準備として申請者情報の登録をして、請求書様式への入力、請求データの送信をします。手数料は窓口請求が600円となるのに対し、郵送受取は500円となります。インターネットバンキング等により電子納付します。

登記申請をする不動産が分かっている方は、ここは省略しても構いません。

2.管轄を調べる

不動産の所在地によって管轄する登記所が決まります。

こちらから調べることができます。→法務局の管轄案内

3.登記申請書の添付書類を作る

金融機関から預かった書類(解除証書、委任状など)のブランクのところを記入します。

4.登記申請書を作る

5.登記所に行き申請書を提出する

マイナンバーカードを使用して、オンラインで登記申請することもできますが、手間を考えると書面申請の方が簡単にできると思います。書類に不備があると登記所に出向いて補正をしなければならないこともあります。

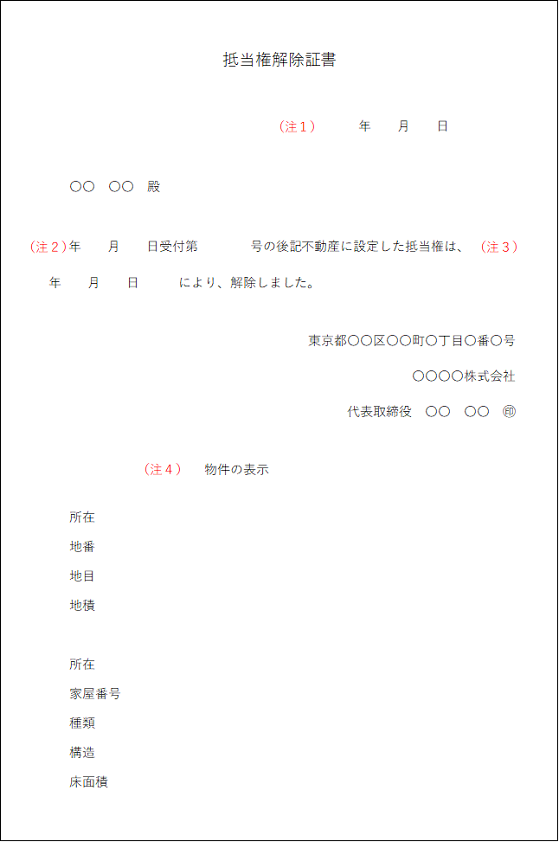

解除証書について

(注1)注3と同じ日を記入します。

(注2)登記事項証明書に記載されている受付年月日と受付番号を記入します。建物に抵当権を追加設定した場合などには、受付年月日と受付番号を複数記入します。

(注3)ここがブランクの場合は、金融機関に確認して下さい。

(注4)登記事項証明書を参照して記入します。

委任状について

受任者または代理人の箇所には、所有権の登記名義人の住所・氏名を記入します。現在の住所と登記記録上の住所が転居等で違うときは、住所変更登記が必要となります。

登記申請書について

不動産登記申請手続の不動産登記の申請書様式についてのうち、抵当権抹消登記申請書を使用して作成します。記載例のとおり作成していけばよいのですが、わかりにくいところをピックアップして解説したいと思います。記載例の<解説及び注意事項等>の補足説明となります。

(注2)登記原因及び日付についてですが、上記解除証書の(注3)を記載します。解除証書を例に掲げましたが、「弁済証書」、「放棄証書」、「登記原因証明情報」などの書面を出してくる金融機関もあります。

また、長方形の「登記済」の判が押された抵当権設定契約証書に抵当権を解除する旨の奥書をしたものもあります。平成17年以前に設定された抵当権には、このタイプの解除証書が見られます。この場合には登記済証が解除証書を兼ねることになりますので、別途解除証書は交付されません。

(注4)会社法人等番号は、委任状に記載されていますのでそれを参照して下さい。記載がなくわからないときは、国税庁法人番号公表サイトで調べることができます。13桁の番号から先頭の1文字を取った12桁が会社法人等番号になります。

後半には色々とごちゃごちゃ書いてありますが、要するに会社法人等番号を提供することで、紙媒体の登記事項証明書を添付する必要がなくなるということです。ただし、抹消書類一式の中に「原本還付」と記載された閉鎖事項証明書が含まれている場合にはそのコピーを添付する必要があります。

(注9)実務上、抹消書類が交付されるときに登記済証または登記識別情報が無いことはほぼありません。抹消書類を預かったまま登記をせずに放置したために紛失してしまうという、所有者側の帰責事由によるケースがほとんどです。

稀だとは思いますが、抵当権者側が紛失してしまった場合には、印鑑証明書が交付されますのでそれを添付します。その場合のみ「登記識別情報を提供できない理由 失念」と記載し、それ以外は記載不要です。

登記申請後について

登記が完了すると登記完了証が交付され、添付した登記済証や原本還付請求した原本が返却されます。登記所に取りに行く場合には申請書に押した印鑑を持参しましょう。補正するときも同様です。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

成年年齢が18歳に引き下げられたことによる注意点

民法の改正

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。また、婚姻適齢(婚姻が可能な年齢)については、女性は16歳にならなければ、婚姻することができないという規定が改められて、男女ともに18歳にならなければ婚姻できなくなりました。

それに伴い、成年擬制についての規定は削除されました。従来の規定は未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなすというものでしたが、成年年齢と婚姻適齢が同じになったことから無意味な規定となったことによります。

また、未成年者が婚姻をするには父母の同意が必要だとする規定も削除されました。婚姻適齢が18歳になったことにより、そもそも未成年者が婚姻することはできなくなったために、男女とも18歳に達していれば、父母の同意を得ることなく婚姻できることになります。

18歳・19歳がした法律行為は取り消すことができなくなる

原則として未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないとされています。

法律行為とは、契約を結ぶことなどを言います。例えば、物を買ったり、部屋を借りたりすることです。高校卒業後に就職することも該当します。法定代理人とは、親権者、後見人などを指しますが、主に親権者である親だと考えていただいて構いません。

未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約などの法律行為をした場合には、取り消すことができますが、当然のことながら成年者には適用されません。改正によって、18歳・19歳の人は成年者となり、親の同意なく契約を結ぶことができますので、契約の中身を十分に吟味する必要が出てきます。

口約束でも契約は成立する

中古車の売買契約を例に挙げてみます。「私の車を10万円で売ってあげるよ。」「わかった。じゃあ、10万円で買うよ。」このやり取りで、売買契約は成立します。

多くの場合、契約書などの書面を作成しますが、それは契約内容を明確にして合意した内容を確認できるようにするためです。契約書の作成が契約成立の効力が発生するための要件になっているわけではありません。

また、売買契約が成立すると、売主は車を引き渡す義務を負い、買主は代金を支払う義務を負います。口約束であっても契約は成立し、その契約に拘束されることを念頭に置くことが重要です。

18歳になってもできないこと

喫煙、飲酒は今まで通り20歳になるまでできません。また、競馬、競輪、競艇などの公営ギャンブルも同様です。

民法の改正部分となりますが、成年に達した者は、養子をすることができるという養子縁組に関する規定が改められました。20歳に達しなければ、自身を養親とする養子縁組はできません。

親としてできること

私事になりますが、改正法が私の娘に適用されます。高校3年生で民法上成年となり、親が親権者として余計な口出しはできなくなるのです。

例えそうなったとしても、法的なトラブルに巻き込まれることのないよう、必要に応じて助言をし、引き続き見守っていきたいと考えています。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

財産を信託すると所有関係はどうなるのか?税務上の扱いに注意!

受託者が所有者となる

財産を信託すると、その財産の所有権は、委託者から受託者に移転します。つまり、受託者が所有者になるわけです。所有者は、その所有物を使用、収益(賃貸する等)及び処分(売却する等)することができます。(民法第206条)

しかし、家族信託においては、受託者は「信託の目的」に従って信託財産を管理、処分等をしなければなりません。それを逸脱して好き勝手に財産を貸したり、売ったりすることはできません。受託者は所有者ではありますが、「信託の目的」に縛られているといえます。

税務上の所有者の取扱い

それに対して、税務上は原則として受益者を所有者とみなします。したがって、委託者と受益者が別の場合(他益信託といいます。)には、贈与税などの課税がなされます。

委託者と受益者が同じ場合(自益信託といいます。)には、税務上の所有者に変更がないので、課税問題は生じないことになります。ただし、受益者がいない信託など受託者を所有者とみなす例外もあります。

不動産を信託して売却できるようにするには?

結論から申し上げますと、信託契約に受託者が不動産を売却できるという条項を設ける必要があります。そのうえで、信託登記申請時に信託目録の信託条項のうち、信託財産の管理方法にその旨を記録します。登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも入手できますから、当該部分の記録により、受託者を売主とする売買契約締結が可能であることを公示しているといえます。

不動産の所有者が認知症で判断能力を欠いている場合には、不動産を売却することはできません。そのような場合に備えて、親が所有する不動産を子に信託して売却できるように希望される方が増えています。

認知症になりますと、転倒などの怪我、服薬管理、徘徊などに気を配らなければならないことから、一人で住まわせるのが困難なケースがどうしても出てきます。売却代金を高齢者施設・介護費用に充てたいというニーズがあるのです。

売却代金は、信託財産として引き続き受託者が管理します。信託された財産が、不動産から現金に変わったと考えればよいでしょう。

受託者が不動産所有者となりますが、譲渡所得税については受益者が申告することになり、要件を満たせば居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除が使えます。

なお、固定資産税については受託者が納税義務者となり、受託者に納税通知書が送られてきますが、信託財産から支払うようにして実質的な負担を受益者にすることができます。

事業用不動産(賃貸マンション・アパート)の信託について

家賃収入がある事業用不動産を信託した場合には、家賃収入等の不動産所得は受益者が申告しなければなりません。つまり、家賃等は信託財産として受託者が管理しますが、税務上受益者を所有者とみなしますので、所得税は受益者に対して課することになるのです。

また、受託者は信託の計算書を毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならないとされています。ただし、家賃等の収益の額の合計額が三万円(期間が一年未満である場合には、一万五千円)以下であるときは、その信託に係る信託の計算書は、提出することを要しません。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

ファイザー製コロナワクチン3回目接種で初めて副反応が出た

1・2回目は副反応なし

コロナワクチンは皆さん接種されているのでしょうか。果たして効果があるのかとか、接種部位の腫れ、発熱、倦怠感などの副反応があるなどの情報がありますよね。また、SNS上には誤った情報が載せられているようですし、正確な情報を入手するのが困難な気がします。

私の場合は、特に迷うこともなく2021年8月に1回目と2回目の接種を受けました。ファイザー社製とモデルナ社製を選ぶことができたのですが、モデルナ社製のワクチンについては重い副反応が出るといった情報を目にしました。実際に私の周辺の方からも、モデルナ社製のワクチン接種により酷い腫れ、高熱などの副反応があったとの話を聞くことがありました。

どちらでも効果は同じなのでしょうが、ファイザー社製を選びました。重い副反応に苦しみたくはないですし、モデルナ社製を接種して後悔するのも嫌だったのが正直なところです。接種後は、1・2回目とも接種部位の痛みが2~3日続いた程度で、発熱するようなこともありませんでした。

3回目接種で酷い倦怠感が出ました

2022年3月2日、ファイザー社製ワクチンの3回目接種を受けました。2回目接種から6か月を経過していないと3回目接種を受けることができないようでしたが、幸いなことにコロナに感染することもなく、最短で受けることができました。

副反応については1・2回目の経験から楽観視していたわけですが、接種の翌日に酷い倦怠感が出ました。午前中は何とかPCに向かって仕事をしていましたが、あまりの酷さに早退することにして、その日は終日寝込むことになったのです。その翌日にはほぼ回復して通常通りに過ごすことができました。

同様のことが報道されていました

高知県の医療機関における医療従事者等へのファイザー社製ワクチンの3回目接種で、私と同様のことがおきていたようです。

接種した職員の3割ほどが微熱や倦怠感などの副反応を訴え、病院長は一日半ほど接種部位が腫れ、2回目の時と比べて1.5倍ほど長かったそうです。他にも2回目より症状が重くなった方がいらっしゃったようで、倦怠感、関節の痛み、頭痛などがあらわれたようです。

最終有効年月日を過ぎている!?

ワクチンには、賞味期限ならぬ有効期間が設定されています。私の3回目の接種済証に貼られたシールには、最終有効年月日2022/02/28の記載がありました。接種日が3月ですから、期限切れのワクチン接種を受けたのかというと、そうではありません。

コロナワクチンは常温で保存することはできず、-90℃~-60℃で保存しなければなりません。当初、有効期間を6か月と設定しましたが、それでは期限切れのワクチンが発生して貴重なワクチンを無駄にしてしまいます。

ワクチン製造会社においては、より長くワクチンを保存したい場合の品質保持についてのデータを集めます。そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、2021(令和3)年9月10日、ファイザー社製ワクチンは、有効期間が6か月から9か月に延長されました。

一方で、有効期限が2022(令和4)年2月28日以前となっているワクチンは、有効期間が6か月という前提で有効期限が印字されています。これらのワクチンについては、有効期間が9か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととしています。つまり、私が接種を受けたワクチンの最終有効年月日は、2022/05/31となるのです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

代表取締役、取締役の住所変更登記を忘れていませんか?

株式会社の代表取締役や特例有限会社の取締役については、氏名だけでなく住所も登記されています。登記事項に変更が生じた場合には、変更してから2週間以内に登記をしなければなりません。登記を怠りますと、会社法上、会社代表者は過料に処せられると規定されています。

住所を移転しても、住所変更登記をしなければならないと認識していらっしゃる方が非常に少ないのが現状です。そこで、株式会社、特例有限会社及び合同会社の役員等の住所変更登記について解説していきます。

株式会社

株式会社では、指名委員会等設置会社を除き代表取締役の氏名と住所が登記事項とされています。公開会社ではない株式会社、つまり、全部の株式について譲渡制限が設けられている株式会社では取締役の任期を最長10年にできます。

そのために、代表取締役の住所が移転しても登記がされずに放置されているケースが目立ちます。後述する特例有限会社、合同会社と違って任期が存在しますので、任期が満了するタイミングで住所変更の事実に気づくことが可能とも思われますが、任期満了のまま役員が選任されていないこともあります。

住所が複数回移転している場合について

商業登記は不動産登記(表示登記を除く)と違い、登記申請が義務付けられています。しかも、2週間以内の期限付きです。したがって、住所が移転する度に登記申請をしなければならず、複数回移転している場合に中間の住所変更を省略して直接現在の住所に変更することはできないのが原則となります。

なお、不動産登記においても罰則を伴う住所変更登記の義務化が、2025(令和7)年から施行される予定です。

重任する際の住所変更の省略について

代表取締役が重任する前に住所移転している場合はどのようにしたらよいでしょうか。原則に従えば、住所変更登記をした上で重任登記をすべきであると考えられます。

しかし、移転後の新住所による重任登記は受理されるのが、実務上の取扱いとなっています。

特例有限会社

特例有限会社では、取締役の氏名と住所が登記事項とされています。監査役が選任されている場合には、監査役についても同様となります。

代表取締役については、会社を代表しない取締役が存在するときのみ登記されます。例えば、取締役が2名いて両名とも代表権を有する場合には、代表取締役が登記されることはありません。

したがって、代表権の有無にかかわらず取締役(監査役がいる場合は監査役)の住所移転があれば、住所変更登記をしなければなりません。株式会社と異なり、役員の任期がありませんので忘れがちとなります。

合同会社

合同会社では、代表社員の氏名と住所が登記事項とされています。合同会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除き業務執行社員となり、業務執行社員は原則として合同会社を代表する代表社員となります。

株式会社(指名委員会等設置会社を除く)の代表取締役と同様、代表社員は必ず登記されます。代表社員が法人の場合には、法人の住所変更、職務執行者の住所変更が必要となる場合があります。

特例有限会社と同様、代表社員には任期がありませんので、住所変更登記が忘れがちとなります。今一度、ご自身の会社について確認してみることをお勧めいたします。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

民事信託とは?家族信託との違いはあるの?

ネット上、書籍などでは「民事信託」と「家族信託」の言葉がよく用いられていますが、両者の違いはあるのでしょうか。

商事信託と対になる名称

民事信託と区別され、対になるものとして商事信託というものがあります。受託者が営業として引き受ける信託がそれに当たります。信託銀行や信託会社が受託者となる場合です。

一般的には投資信託が商事信託に該当しますが、厳密には後述する民事信託とは仕組みが異なります。受益者である投資家が受託者である信託銀行等に財産を預けて、信託銀行等は自身の財産とは分別してそれを管理します。運用については、委託者である運用会社が受託者に指図することによって行います。

信託業の免許や登録がなければ、営業として信託を受託することはできません。したがって、司法書士等が営業として信託を受託することはできないのです。

対して、民事信託では信託行為が個人間でなされます。中でも親族内で信託行為がなされるものを家族信託と呼ぶようになりました。親族(家族)は営業として信託を引き受けているわけではありませんから、家族信託は民事信託に含まれるということになります。

民事信託が活用される理由

例えば、親が所有している不動産を(商事)信託したい場合で考えてみます。不動産の規模にもよりますが、一般的な戸建てやマンションを信託したい場合には信託銀行に相談に行ったとしても断られます。

信託銀行にとっては、ある程度の信託報酬の見込みがなければ受託者になるメリットはありません。受託者には重い責任がありますし、営業として信託を受託するには適さないと言えます。毎月数百万円以上の賃料収入を生み出す不動産なら商事信託も可能かと思われますが、多くの信託銀行が新規の不動産信託には消極的です。

このように、高額な信託報酬がネックとなりますので商事信託で目的を叶えることはできない現状があります。

信託銀行においても「家族信託」なる商品を扱っているところもあります。信託銀行が受託者となり、受益者代理人を親族、信託終了時の受取人(残余財産受益者)を推定相続人とすることが多いようです。ただし、信託できる財産は金銭に限られ、上述したように不動産を信託することはできません。

受託者は営業として信託を受託していますので、当然のことながら信託報酬を請求されますし、それ以外にも契約手数料、管理手数料等の名目で多くの費用がかかります。

不動産を信託したい場合には、家族信託を勧められます。上で「断られます」と書きましたが、お客様を門前払いするわけではなく、家族信託を勧めたうえでそれをサポートするための高額な手数料を取る商品が多いようです。

また、遺留分については一切考慮してくれませんので、相続発生時にトラブルに発展する可能性があります。

私見になりますが、家族信託を検討されている方は、最初から司法書士等に相談されたほうがよろしいかと存じます。信託銀行に依頼されても、実際の契約書案文は司法書士等の家族信託の専門家が作成しますし、信託登記については司法書士が申請します。

まとめ

民事信託とは営利を目的としない個人間でなされる信託行為のことをいいます。中でも信託当事者が家族(親族)である信託を特に家族信託と呼ぶようになり、家族信託は民事信託、商事信託どちらにも存在しうることになります。

実際のところ、「民事信託」と「家族信託」の両者を峻別して使用しているのではありませんから、同じ意味だと解釈しても全く問題はないと思います。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

北京オリンピックの印象に残ったシーンをまとめてみた

コロナ禍でなかなか思うように外出できず、自宅に籠ることが多いなか、ご多分に漏れず我が家でも休日は北京オリンピック観戦に多くの時間を費やしていました。

日本は、冬季オリンピック史上最多のメダル(金3・銀6・銅9)を獲得して、今大会は非常に盛り上がったものとなりましたが、その中でも印象に残ったものをまとめてみました。

フィギュアスケート

3人家族の我が家では最も人気があります。特に高校生の娘の関心が高く、五輪以外の放送がされている時でもほぼテレビ観戦しているような状態です。毎回エキシビションまで観るのですが、一体誰に似たのでしょうか。私も妻もあまり運動神経がよいとは言えないですし、スケートとは全く無縁でしたので不思議に思います。

男子では、羽生選手がフリーで4回転アクセルを跳ぶかが注目されていましたね。彼は幾度となく怪我を乗り越えて復活を果たしている印象があります。練習中に他の選手と激突するなど運に見放されたようなときでも、不屈の精神で這い上がってきていますよね。

結果的には転倒してしまい、メダルには届きませんでしたが、国際スケート連盟の公認大会で史上初めて4回転半ジャンプとして認定されました。五輪三連覇を目指すことより、4年前の平昌大会以降子供の頃からの夢であった4回転半ジャンプに挑戦し続け、有言実行する姿勢は称賛に値すると思います。

一方の女子では、坂本選手が銅メダルを見事に獲得しましたが、一番注目を集めたのはワリエワ選手でしょうか。ショートでトップになったワリエワ選手ですが、フリーの演技では信じられないくらいのミスが出てしまいました。

演技後に泣き崩れる本人の姿を見て、私たち家族は同情からかしんみりとしました。それにしてもROCの選手はいとも簡単に4回転を跳んでしまいますから、レベルの高さを見せつけられた気がします。

女子カーリング

カーリングについては家族の中で私一人が盛り上がっていました。理由は、妻と娘曰く日本ではマイナースポーツでルールがわからないことと、中継で使用される用語が分かりづらく観ていて面白くないからだそうです。

確かに、カーリングをする場所はほとんどありませんし、メンテナンスも大変です。使用するストーンは1個10万円するうえ、試合では16個使いますからそれだけで160万円ですし、気軽に始められるスポーツではないですよね。それでも、ルールを知るとこれほど面白くてスリリングな競技はないと思うのですが、好みは人それぞれなので仕方ないでしょう。

私は、本橋選手や小野寺選手が出場していたトリノ五輪からよく観ていました。 日本チームの銀メダルはもちろん嬉しいのですが、一番印象に残ったのはメダル授与式でのイギリスのミュアヘッド選手の流していた涙です。同選手はスキップと呼ばれるイギリスチームのリーダー的存在です。

4年前の平昌大会では3位決定戦で日本に敗れてメダルを逃しています。試合前には、日本チームの笑顔とは対照的に同選手は引き締まった表情をしていました。どのような思いから流れた涙かは窺い知れませんが、勝利して流す涙に心が動かされました。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

徹底解説!遺言書を法務局が保管する制度の注意点

概要

自筆遺言書を法務局で保管する制度が令和2年7月10日から開始されました。テレビ等でも報道されてご存知の方も多いでしょう。

今までは自宅などで保管することが多かった自筆遺言書ですが、無くなってしまったり、偽造されたり、発見されなかったりといった特有の不安を保管制度が解消するのではないかと思います。

便利な制度のようですが、注意すべき点をまとめてみました。

手数料

法務局に自筆遺言書の保管を申請するのに3,900円かかります。

家庭裁判所の検認手続が不要になるのがこの制度のメリットの1つです。自宅で遺言書を保管して、相続開始後に検認手続をする場合は、申立てに800円、検認済証明に150円、切手代数百円の費用がかかります。

自筆遺言書の作成には一切費用がかかりません。(専門家などに相談する場合を除きます。)家庭裁判所で検認をしてもほぼ2,000円以下の出費で済むわけです。

検認が不要ということは、金銭面よりも手続きの煩雑さが解消されるメリットの方が大きいといえます。通常、検認の申立てをしてから検認までに1か月ほどかかります。コロナ禍においては、家庭裁判所の人員削減により3か月以上かかりました。

保管を申請する管轄法務局(令和5年5月29日改正)

どこの法務局で保管をするかですが、管轄は3種類あります。住所地、本籍地及び所有する不動産所在地を管轄する法務局となります。原則として、(地方)法務局の本局(本庁)と支局になります。出張所に保管申請をすることはできませんが、東京の板橋出張所は例外となります。

令和5年5月29日から、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の改正により、(地方)法務局管内の各遺言書保管所の管轄区域が都道府県(北海道を除く)全域に拡大されています。

管轄/遺言書保管所一覧

例えば、三鷹市・武蔵野市にお住いの方は、東京法務局府中支局に直接出向いて申請することになっていましたが、改正により、東京法務局本局、板橋出張所、八王子支局及び西多摩支局でも申請が可能です。郵送での申請や代理人からの申請はできません。身体に不安を抱えていらっしゃる高齢者にとってはネックとなります。

府中支局には最寄りの駅などありません。バスまたはタクシーが交通手段となりますが、介助のためにご家族の方が付き添うこともできますので、ご家族の車で行くことを考えてもよいでしょう。

予約が必要

オンライン化が進んで法務局に行く人の数はずいぶんと減りました。私もたまに行くことがありますが、毎回そのように感じます。以前は、顔なじみの法務局職員に挨拶をしたりしたものですが、現在では一切ありません。便利な世の中になるのもよいのでしょうが、少々寂しいですね。

遺言書保管申請の内容に不備がない場合には原則として即日処理をしますので、混雑回避と待ち時間減少のために予約が必要です。法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約、または、予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約が方法となります。

法務局手続案内予約サービスの専用HP

遺言書保管所(法務局)の電話番号や所在地を確認する。

顔写真付き身分証明書

本人確認書面として顔写真付きの身分証明書の提示を求められます。運転免許証とマイナンバーカードが主なものですが、これも高齢者の方にとってはネックとなります。仕事柄、身分証明書の提示をお願いすることが多いのですが、高齢者の方が顔写真付きのものをお持ちのケースは非常に稀です。

法務省のHPには、持ってない人はマイナンバーカードを取って下さいと書かれていますが、身体に不安を抱えていらっしゃる高齢者の方には簡単ではないはずです。外出することが困難な方もいらっしゃいます。

顔写真のない身分証明書2種類で確認するなどの代替手段を是非取り入れて欲しいとは思いますが、なりすまし防止のためには致し方ないでしょう。

用紙のサイズと余白

遺言書の用紙サイズにも注意しなければなりません。A4サイズのみと指定されています。おそらく、保管する側の都合であって同じサイズに限定した方が管理しやすいのでしょう。 私が今までに目にしてきた自筆遺言書で一番多いのは、便箋に書かれたものです。一般的な便箋はA4よりひと回り小さいサイズなので、気を配る必要があります。

遺言書といえば封がされている封筒に入っているというイメージですが、封をしてはいけません。法務局において、自筆遺言書が形式的な要件を満たしているかチェックをするためです。法的に無効な遺言書を保管することがないように、全文(財産目録を除きます。)自筆、日付、署名及び捺印を確認します。

余白については、左は20㎜以上、上と右は5㎜以上、下は10㎜以上と定められています。 画像データだけではなく、遺言書の原本を保管するので、登記簿が紙だった頃のように左側の綴じ代が必要になるということなのでしょう。

法務省HP上の遺言書の用紙例

上記の用紙例の罫線に沿って記載すれば、余白を確保できるようになっています。右下の枠内には“1/2、2/2”のように、総ページ数の分かるよう通し番号でページ数を記載します。1枚の場合には“1/1”と記載します。

また、裏面に記載することはできませんので、併せて注意しましょう。両面に記載がある遺言書が法的に無効になることはありませんが、法務局で保管することはできないということです。

本籍及び筆頭者の記載ある住民票

作成後3か月以内の住民票が必要です。戸籍の附票でも本籍と住所の確認ができるので、それを用意してもよいでしょう。

住民票・戸籍の附票の請求時に本籍及び筆頭者記載を希望するようにします。そうしないと本籍及び筆頭者記載のない住民票・戸籍の附票が発行されてしまいます。自動交付機以外の窓口で請求する場合には、本籍を載せるかどうかを聞かれることが多いですが、全ての職員が聞いてくるわけではありません。

3か月の期限があるので、最後に取得するのがよいと思います。

※スケジュールの一例

マイナンバーカードの交付申請→遺言書作成→マイナンバーカードの受け取りと住民票の取得

遺言書の原本は返却されません

法務局に預けた遺言書の原本は家族(相続人)に返却されません。自筆遺言書を家族(相続人)の手元に残しておきたい場合には、自宅等を保管場所にしなければならないでしょう。

遺言書の内容についての相談は不可

前述したように、法務局は形式的な面のみをチェックします。

「遺言執行者を選任したほうがいいですよ。」

「この遺言内容は遺留分を侵害しているので、トラブルになるかもしれませんよ。」

上記のようなアドバイスなどはしませんし、遺言者からの内容面での相談に応じてくれることもありません。

最後に

保管制度ができるまでは圧倒的に遺言公正証書を作成される方のほうが多かったです。遺言書保管制度により、自筆遺言書を作成される方との差は縮まるかもしれませんが、逆転することはないと思っています。

原因としては、本人確認の厳格性と法務局への出頭です。遺言公正証書を作成するのであれば、実印と印鑑証明書で本人確認できますし、公証役場へ出頭困難な遺言者のために公証人が高齢者施設や医療機関等に出張してくれます。

まだまだ、元気なうちに認知症・相続対策をされる方は少数です。そういった対策としての選択肢が1つ増えたと考えて、これからも遺言を含めた最善の方法をご提案させていただければと存じます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

相続登記が義務化されます!罰則規定もあります。

いつから?

2021年4月21日に成立し、同月28日に公布された「民法等の一部を改正する法律」(令 和3年法律第24号)について、施行期日を定める政令が同年12月14日に閣議決定されました。

「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の規定により、2024(令和6)年4月1日から相続登記申請が義務化されます。

いつまでに申請するの?

相続が開始し、かつ、それにより不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

甥姪が相続人になるようなケースにおいては、相続の開始を知らないことも想定されますので、起算日の1つ目として規定されています。

子供が相続人になるケースにおいては、相続の開始を容易に知ることができるとしても、親が不動産を所有していたことや所有していた不動産の全てを把握していないことも十分に考えられますので、起算日の2つ目として定められました。

つまり、両方を知った日から義務が課されることになります。

既に相続が発生している場合

施行日までに相続が発生している場合には、相続人が相続により不動産の所有権を取得したことを知った日と施行日である令和6年4月1日との前後を比べていずれか遅い方の日から義務が課されます。

一般的には法律が遡って適用されることはありませんが、それでは所有者不明土地問題は解消しませんので、そのように規定されました。

罰則はあるの?

正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されるという罰則規定が設けられます。

相続人申告登記について

登記を申請するには、原則として登録免許税という税金を納めなければなりません。相続登記においても、何代にもわたって登記がされていないときや100万円以下の土地について免除する特例が適用される場合を除き、同様です。

相続登記申請を義務化することは国民に対して納税を強いる面があることを考慮し、自分が相続人の一人であることを示す登記として、相続人申告登記という制度が設けられます。

何らかの事情で3年以内に相続の登記の申請ができないときは、相続人が、所有権の登記名義人につき相続が開始したこと及び自らがその所有権の登記名義人の戸籍上の相続人であることを申し出ることにより、その申出をした相続人については、相続登記の申請義務が免除されます。

登録免許税は課されませんし、相続登記申請のように他に相続人がいないことを被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することにより証明する必要はありません。

注意点として、相続人申告登記をしても登記名義人はあくまでも被相続人ですから、そのままでは売却はできません。相続登記を申請して相続人への名義変更が必要となります。

また、遺産分割により不動産の所有権を取得したとき(法定相続分による相続登記がされた後に遺産分割により所有権を取得したときを除きます。)は、遺産分割の日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

まとめ

令和6年4月1日より、相続により自分が不動産の所有者になったことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなります。令和6年4月1日の時点で相続登記が未了の不動産についても申請義務が課されます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。