このページの目次

遺産分割に期間制限が設けられます

改正法施行前においては遺産分割に時間の制限は設けられていませんので、相続開始から何年経過していたとしても遺産分割は可能です。これは協議だけにとどまらず、遺産分割調停、審判も同様です。

ただ、長期間経過することにより、特別受益、寄与分を考慮した各相続人の具体的相続分の算定が困難になり、円満迅速な遺産分割の支障となるおそれがありました。

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

前三条の規定とは、主に特別受益、寄与分があった場合の各相続人の具体的相続分の算定方法を定めたものを指します。特別受益、寄与分の主張は相続開始から10年以内にし、早期の遺産分割請求を促す効果を期待するものと言えるでしょう。

10年経過後に遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産の分割の請求はできなくなります。相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(または指定相続分)によります。

指定相続分とは、被相続人が、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができるという規定により定められた相続分のことをいいます。

10年が経過し、法定相続分等による分割を求めることができるにもかかわらず、相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意したケースでは、具体的相続分による遺産分割をすることを妨げるものではありません。

改正法の施行日(令和5年4月1日)前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても、新法のルールが適用されますが、経過措置により、少なくとも施行時から5年の猶予期間が設けられます。遺産分割の期限は、相続開始時から10年経過時または改正法施行時から5年経過時のいずれか遅い時となります。

特別受益の主張

婚姻、養子縁組、生計の資本として生前贈与を受けた場合には特別受益に当たりますが、その判断は容易ではありません。遺産の前渡しといえるのかが判断のキーポイントになります。

また、主張された側が特別受益を認めないことも多いので、通帳の取引履歴や契約書等の書証を集めることも求められるでしょう。

まとめ

法定相続分(または指定相続分)による遺産分割を望まない場合には、共同相続人間の協議がまとまらないことが多いでしょう。そのまま10年経過すると法定相続分(または指定相続分)でバッサリ分けられてしまいます。

早期解決のための相談先は弁護士一択となります。司法書士を含めた他の士業は、遺産分割交渉を代理人として行うことはできません。

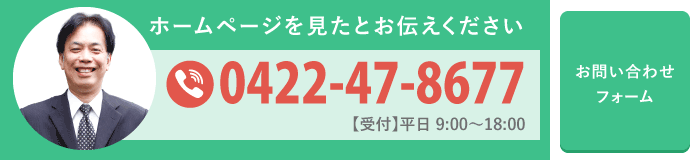

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。