Author Archive

受益権を複層化して賃貸不動産を信託するときの注意点

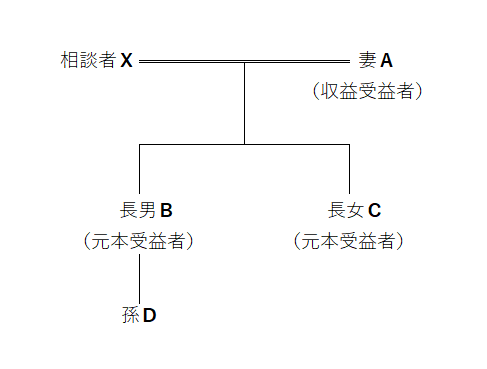

Xからの相談

私は、自宅を兼ねた賃貸マンションを所有しており、そこに妻Aと二人で暮らしています。私が亡くなったあとには、妻にはそこに住み続けることができるようにして、賃料収入は生活費に充ててほしいと思っています。

妻に全てを相続できればよいのですが、子供たちから遺留分の請求がされるのではないかと心配しています。何かよい方法はありませんか?

信託行為(信託契約)

Xは、長男Bに対して、賃貸マンションを信託します。Bは、賃貸借契約の締結や解除など、今までXが行ってきたことを自分で行い、建物の修繕など管理をすることになります。賃料は、Xが存命中は必要に応じてXに給付します。

Xの死亡後は、受益権を2つに分けて収益受益権をA、元本受益権をB・Cが取得します。X及びAが死亡するまで信託を継続して、終了後は賃貸マンションをB・Cに帰属させます。

不動産所得の申告について

信託行為によって、不動産の名義はXからBに変更されて、賃料はB名義の信託口口座または信託専用口座に振り込まれることになります。また、固定資産税納税通知書はBに送付されます。

Bは賃貸マンションの所有者となりますが、その所得を申告する必要はなく、課税法上はXが所有していると考えますので、Xが賃貸不動産に係る所得を申告しなければなりません。(所得税法第13条第1項)消費税についても同様となります。

収益受益権と元本受益権

所有権を有する者は、所有物を使用収益し、処分することができるとされています。設例の賃貸マンションを例に挙げると、「使用収益」は自宅部分に居住し、賃料収入を得ること、「処分」は賃貸マンションを売却してその代金を得ることを指し、その両方ができるのです。

所有権を分離して譲渡することはできませんが、受益権は複層化することができます。つまり、信託された財産の管理及び運用から得られる利益を受ける権利を「収益受益権」、信託財産それ自体を受ける権利を「元本受益権」として、分離することが可能となります。

収益受益権の評価

課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額によって評価することになっています。(財産評価基本通達202(3)ロ)

評価時期において受益者が将来得る利益を合計した額で算定します。将来の利益は、現在の価値に割り引きます。現在の100万円と10年後の100万円は同価値ではないからです。現在の100万円は、利息がついて(低金利でほぼつかないとは思いますが。)10年後には100万円を超えます。

したがって、10年後の100万円は現在の100万円以下となるのです。それが現在の価値に割り引くということです。どの程度割り引くかに影響するものが基準年利率です。基準年利率を基に、複利現価率を求めます。

話をわかりやすくするために、基準年利率を0.2%として、10年後の複利現価率を計算してみましょう。複利現価率計算式:1/(1+r)n

r:基準年利率 n:経過年数

1/(1+0.002)10≒0.9802

つまり、10年後に受け取る100万円は現在の約98万円になると計算するのです。そして、各年の複利現価率を合計した複利年金現価率を求めます。

複利年金現価率計算式:{(1+r)n-1}/r(1+r)n

r:基準年利率 n:経過年数

利率0.2%、10年で計算してみると、約9.8921となります。

したがって、年間100万円の賃料収入を今後10年受け取る場合の収益受益権の評価額は、100万円×9.8921=989.21万円となり、単純に10倍した1,000万円とはならないのです。

元本受益権の評価

課税時期における信託財産の評価額から収益受益権の評価額を控除して計算します。(財産評価基本通達202(3)イ)上記設例のように、受益者が連続する信託における元本受益権の評価額は0(ゼロ)となります。(相続税法基本通達9の3-1(3))

遺留分の考察

X死亡時にAが収益受益権を取得することから、B・Cから遺留分侵害額請求をされるかどうかを考えてみます。Xの死亡により、B・Cは元本受益権を取得しますが、その評価額は上述のように0となります。では、Xからは何も相続していないことになるのでしょうか。

B・Cは、X死亡時に、A死亡時以降の収益受益権を取得したと考えます。その収益受益権を評価して、遺留分を満たさない場合にその侵害額の請求ができることになります。

X死亡時の相続税の負担について

X死亡時に、Aが取得した収益受益権を信託財産の評価額と同等と評価して、Aに相続税が課されます。したがって、B・Cに相続税が課されることはありません。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

認知症予防に効果的なコグニサイズとは?

コグニサイズとは?

「【2022年9月25日】

【株式会社ベネッセスタイルケア】により

【コグニサイズ体験会】

というオンライン医療セミナーが開催されました。」

コグニサイズとは、国立長寿医療研究センターによる造語で、cognition(認知)とexercise (運動)を組み合わせたものです。認知課題(計算、しりとり等の頭を使う課題)と運動課題(体操等の体を使う課題)を同時に行うことによって、心身の機能を効率的に高め、認知症予防を目的としたプログラムのことを指します。

認知機能を色々な方法を使って向上させたり、低下を防ぐことが認知症の発症を遅らせることに有効であると考えられています。

脳トレとの違いは?

同じく認知症予防効果のある脳トレとの違いは何でしょうか。脳トレには、頭を使うパズルやクイズ、指の体操、手を使う手芸など様々なタイプのものがあります。いずれも脳の活性化を主たる目的としています。体操も脳トレの一種とされていますが、ジャンケンなどの手指を動かすことに重点を置いたものが多いです。

対して、コグニサイズでは、脈拍数が上昇するような身体負荷のかかる全身を使った運動を行います。脳トレ体操で息がはずむようなことはありませんから、そこが大きな違いと言えるでしょう。

運動機能の低下がもたらすもの

家に引きこもりがちであったりすると体を動かす機会がほとんどありません。運動機能の低下を招き、認知症発症リスクを高めてしまうことになりかねません。

日常生活の中に運動を取り入れることはなかなか難しいと思います。散歩などを習慣にできれば良いですが、外出を億劫に感じる方にとってはハードルが高いでしょう。

コグニサイズは1日30分(10分を3回でも可)から始められますし、家の中で気軽にできるのが特徴です。

認知課題に負荷をかける

認知課題が容易なコグニサイズを上手くできるようになることが目的ではありません。上手くできるような状態は脳への負担が少ないことを意味しますので、課題に慣れてきたら、次の課題にステップアップして、たまに間違う程度のものをこなすことが望ましいです。

また、認知課題に対して頭で迷ってしまっても、運動課題である体を動かすことは続けるようにしましょう。

継続することが一番重要

継続は力なりと言いますが、コグニサイズも同様です。1日30分を週3回することが推奨されていますが、短期間では効果は見られず、6か月以上継続することが求められるようです。

息がはずむ程度の運動をしますので、コグニサイズの前にはストレッチを十分に行ってケガの予防に気を配ること、こまめに水分補給をすること、体に痛みが起きたら休憩を取ること、トレーニング(椅子に座ってできる課題もあります。)中の転倒などにも注意しましょう。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

4回目のコロナワクチン接種に行ってきました。果たして副反応は?

4回目の接種

3回目の接種については、以前のブログ「ファイザー製コロナワクチン3回目接種で初めて副反応が出た」に書いています。

4回目の接種の必要性や効果については様々な意見があると思いますが、過去2年間の年末年始に感染者が急増していますし、司法書士業務は特に多くの方と面会する必要がありますので、接種をしないという選択肢は考えられませんでした。

ファイザー社製のオミクロン株対応2価ワクチン(BA.1対応型)

4回目に接種したワクチンです。1・2回目接種を完了した12歳以上で最終接種から5か月以上経過している方が接種可能となっています。新型コロナウイルスは従来株に加え、アルファ株、デルタ株、オミクロン株といった変異株の流行期の推移が見られました。

2価ワクチンは、従来型ワクチン(新型コロナの従来株に対応した1価ワクチン)と比較すると、現在流行の中心となっているオミクロン株に対して、重症化予防効果、感染・発症予防効果が上回ることが期待されています。

BA.1対応型と新たに国が薬事承認したBA.4-5対応型の2種類が存在しますが、どちらであっても、従来株とオミクロン株の2種類の成分があることにより、多様な新型コロナウイルスに反応する免疫を誘導するとされています。また、今後の変異株に対しても有効である可能性がより高いことが期待されているようです。

インターネットにより予約がスムーズに

武蔵野市においては、電話予約に加えてワクチン接種予約サイトからのインターネット予約ができることになっています。三鷹市においても同様です。電話予約では決められた時間内に電話をしなければならず、電話中でなかなか繋がらずにイライラすることがありました。

今回はインターネットにより、スムーズに1週間後の日程を予約することができました。接種場所も希望するところを自由に選べるようになっています。

副反応は?

3回目で初めて酷い倦怠感が表れる副反応を経験することになりましたので、不安な気持ちを抱いていました。4回目では、腕の痛み以外に3回目と同様倦怠感が出ましたが、より軽いもので仕事にほぼ影響がでませんでした。発熱するかたもいらっしゃるようですが、私の場合には一切ありませんでした。

重い副反応が出てもそれが報道されないことにより、国民が不利益を被っているような情報が見受けられます。結局は自己判断に委ねられるということなのでしょう。

最後に

私は司法書士として成年後見業務にも携わっています。成年被後見人が入所している施設は、現在ほとんどが長期間にわたって面会謝絶となっています。後見人の面会が原因でクラスターを発生させるようなことがあってはなりません。

今後、5回目以降のワクチン接種の機会があることも予想されますが、最短で接種できるようにするつもりでいます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

令和4年度司法書士試験の合格発表!合格率は?上乗せ点は?

筆記試験の合格発表

令和4年10月11日、令和4年度の司法書士試験筆記試験の合格発表がされました。受験番号が法務局または地方法務局の掲示板に掲示されたほか、法務省ホームページにも掲載されました。

合格者は口述試験を受験することになりますが、替え玉受験などの不正がないかの本人確認のためになされるに過ぎませんので、筆記試験の合格で実質的に合格確定です。

合格者数と合格率

合格者数は正式には発表されませんが、各受験地の合格者数を合計するとわかります。わざわざ数えなくてもネット上にいくらでも情報が溢れていますので、それによると合格者数は659人だったようです。受験者数ベースでの合格率は5.1%で、昨年とほぼ同様となりました。受験者数は年々減少しているのですが、今年度は昨年度より1,000人弱増えたようです。

合格点は216.5点で、合格点に到達しているのは717人でした。記述の基準点に達していませんと不合格となってしまいますので、例年通り合格点に到達していても不合格となる方が数十人いらっしゃったようです。

記述の基準点に変化が

記述の被採点者数は2,316人で、平均点は33.83点でした。例年通りなら、基準点は34点になると思うのですが、今年度の基準点は35点となっています。何故、1点上げたのかは不明です。

合格者を何人位とするかは予め決まっていますので、合格点を上げることもできたはずです。記述の基準点を厳しめにして人数を調整したといったところでしょうか。

上乗せは8.5問

合格点から基準点合計を引いた点数が25.5点となり、上乗せ8.5問となりました。択一基準点が52問だったことから、逃げ切りには61問必要だったことになります。こちらは、平年より若干高いでしょうか。

口述試験対策

今年度合格された方、おめでとうございます。口述試験は本人確認に過ぎないと言われていますが、きちんと対策はされたほうが良いと思います。少なくとも、司法書士法の条文で過去に聞かれたところは暗唱できるようにしておくと、当日を不安なく迎えられます。

質問に対して間違った回答をしても、落とされることはありません。私も誤答をしましたが、指摘されるようなこともなく、直ぐに次の質問に移っていました。

リベンジを期す方

私自身、平成28年の不合格が分かった時、現実をなかなか受け入れることができませんでした。自分の不甲斐なさを感じたのはもちろんなのですが、応援してくれている妻や子、親などの周りの人達に対して申し訳ない気持ちでいっぱいになったものです。

合格法として、択一で上乗せ点を確保して、記述の基準点を死守するのが王道だと思います。また、今まで使ってきた予備校やテキストは変えないほうが良いというのが私の考えです。勉強法を変えなければいけないと焦る気持ちもわかりますが、ひとつのやり方として捉えていただければ幸いです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

別のパソコンでエクセルの印刷範囲がずれてしまう問題が解決!

1ページが3ページになってしまう

「出典:OFFICE54

【エクセル】パソコンによって印刷範囲が異なる(ずれる)問題の解決(拡大/縮小)」

司法書士業務の見積書・請求書・領収書はエクセルで作っているのですが、事務所のパソコンで作ったエクセルファイルを自宅のパソコンで開いて印刷をしようとすると表が2ページ目にずれこんで、白紙の3ページ目が現れる状態でした。

ワードでは全く問題がなかったことから、最初はOSの違いによるものなのかと思ったものです。事務所PCはWin10、自宅PCはWin11でした。印刷範囲がずれるということはPDFファイルも同様となります。夜間や休日に自宅で見積書を作成して、メールで送ることができませんでしたので非常に不便さを感じていたのです。

とりあえず検索

今までもそうだったのですが、ワードやエクセルで躓いた場合にはネット検索することでほとんどの場合が解決していました。本当は本などを購入してちゃんと勉強したほうがよいのでしょうが、書店に並んでいるのはどれも分厚いものばかりなので億劫になってしまいます。

ところが、今回の件は検索してもなかなか解決せず、半ば諦めかけていたのです。

ページレイアウト機能の縮小を試してみる

[ページレイアウト]タブの[ページ設定]ダイアログボックスの拡大縮小印刷を使うことで解決できそうなことが判明しました。通常は、[拡大/縮小]100%になっていますが、[次のページ数に合わせて印刷 : 横 xx × 縦 xx]を選んで「横 1 ×縦 1」の設定をすれば1ページに納まるというものです。

早速試してみたのですが、確かに1ページに表が納まったのですが、水平方向のページ中央がずれてしまいました。これでも見られなくはないので妥協することもできたのですが、お客様に提示する見積書としては納得のできるものではなかったです。

[ページ設定]ダイアログボックスの[余白]タブから表を水平方向にページ中央にすることができますが、既にチェックが入っていましたので、ずれを直すことはできませんでした。

救世主が現れる

検索を繰り返すうち、冒頭で引用させていただいたページに辿り着いて問題がやっと解決したのです。上述したOSの違いだけではなく、事務所PCはデスクトップ23.8型モニター、自宅PCは15.6型ノートだという違いがあったのですが、どうやらそれが間接的な原因となったようです。大型のモニターは老眼には非常に優しい作りだと感じていましたので、自宅でのPC作業は少々やり辛さを覚えていました。

直接の原因は、デスクトップ上で右クリック、「ディスプレイ設定」クリックで拡大縮小とレイアウトの「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」がデスクトップ「100%」、ノート「125%」と異なっていたことによるものでした。

ノートを「100%」に変更することにより、事務所PCと同様に使えることができたのです。ただ、そのままだとタスク上のアイコンなどが小さく表示されることから、エクセルの作業が終了したら推奨値の「125%」に戻した方が良いと思います。老眼の私が元に戻したのは言うまでもありません。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

家族信託を後に変更することはできるのか

信託の変更とは

信託行為(契約・遺言・自己信託)に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付内容などを事後的に変更することです。

家族信託においては、信託期間が長期にわたることが多いので、信託当事者や信託財産の状況によって信託を変更したいことも起こり得るでしょう。

原則

委託者、受託者及び受益者の合意によって信託の変更をすることができます。

例外その1

受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者及び受益者の合意による信託の変更ができ、この場合には受託者に対する意思表示によって行います。

遺言により信託をした委託者が亡くなった場合には、原則として委託者の地位は相続されません。委託者が存在しないことになりますので、ここまでに記載した方法による信託の変更はできません。

また、信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、受益者が、受託者に対する意思表示により信託の変更をすることができます。

例外その2

信託の目的に反しないことが明らかであるときは、受託者及び受益者の合意により変更することができます。信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときには、受託者の書面(または電磁的記録)によってする意思表示により変更することができます。

結局のところ

信託法第149条第4項の条文をそのまま載せます。

「前三項の規定(上記の原則、例外その1及びその2)にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」

信託行為に上記の原則、例外とは異なる別段の定めがあるときは、その定めに従うということになります。したがって、信託の変更については柔軟に行うことができるようになっています。

裁判所による信託の変更

信託行為の当初予見することのできなかった特別の事情により、信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合しなくなった場合には、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、裁判所は信託の変更を命ずることができます。(信託法第150条第1項)

まとめ

信託の変更については、柔軟性をもった規定が設けられていますが、どのような別段の定めでも許されるわけではありません。

信託行為の時には、委託者は受託者を信頼して財産を託します。信託が始まると、受託者は信託の利益を受ける受益者に対して忠実かつ誠実に事務処理をする義務を負うことになります。そのような受託者に課せられた義務を免れるような変更や受益者が納得できないような変更は許されるものではないと思います。

信託の変更に関する別段の定めを設けることは、自由にできることとされていますが、その自由さ故に非常に難しいと言えます。先のこと全てを予め見通すことはできないこともその要因となっています。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

相続放棄を自分でする方法を司法書士が解説します!

はじめに

前回の記事「相続放棄をする場合に必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本について」にて、必要な戸籍謄本の解説をしていますので、先にお読みいただくことをお勧めします。今回は、相続発生日に相続の開始を知り、3ヶ月以内に相続放棄の申述(申述人が成人の場合)を自分でする方法を解説していきます。

管轄する家庭裁判所を調べる

裁判所の管轄区域で管轄する家庭裁判所を調べます。申述の際に収入印紙800円分と連絡用郵便切手が必要となりますが、郵便切手については申述先の家庭裁判所によって異なりますので、電話で確認してください。

相続放棄申述書を作成する

申述書書式と書式記載例はダウンロードすることができます。申述先の家庭裁判所が支部・出張所であるときはその名称も記載します。放棄の理由については、どれを選択しても構いませんが、後に送られてくる照会書(回答書)の記載と一致していなければなりません。債務超過が理由になることが多いとは思いますが、理由を原因として相続放棄が不受理となるようなことはありません。

また、相続財産を調査する必要はありませんし、相続財産の概略については分かる範囲で記載をし、不明な箇所は空欄または「不明」と記載すればよいです。

相続放棄申述書と添付書類を郵送する

申述書の記載が終わったら、申述人の記名押印欄に押印します。印鑑は認印で構いませんが、後に送られてくる照会書(回答書)に同じ印鑑を押さなければなりませんので、コピーを取るなどしてどの印鑑を押したかがわかるようにしておきます。

押印後に800円分の収入印紙を貼り、戸籍謄本等の添付書類と所定の連絡用郵便切手を同封のうえ、申述先家庭裁判所に郵送します。

照会書(回答書)を返送する

1~2週間ほどで家庭裁判所から照会書が送られてきます。郵送でも申述ができることから、その目的は申述人の真意に基づいて相続放棄の申述がなされたのかを家庭裁判所が確認することです。照会書(回答書)の文面は家庭裁判所によって様々であり、照会書に質問事項の記載があって回答書を兼ねているものや、照会書と回答書が分かれているものもあります。

回答書には署名押印をしますが、上述したように申述書に押した印鑑と同じものを使用して押印します。質問事項には申述書と食い違いがないように記載していきますが、中にはどのように回答したらよいのかわからないものもあります。一例を挙げて説明します。

・あなたは、被相続人の遺産の全部又は一部について、これまでに、処分、隠匿又は消費したことがありますか。

法定単純承認に該当しないかを尋ねるものです。該当しますと相続放棄をすることができませんし、相続放棄後でも単純承認したものとみなされることがあります。

相続放棄申述受理通知書が送られてくる

回答書を返送して相続放棄の申述が受理されますと、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきますので、それで完了となります。必要に応じて、債権者に提出又は提示するために「相続放棄申述受理証明書」を申請します。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

相続放棄をする場合に必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本について

はじめに

相続放棄は自分ですることも可能です。平日に仕事をされている方であっても、お昼休みに郵便局に行く時間が取れるのであれば、定額小為替証書、収入印紙、郵便切手を入手することができますし、戸籍謄本の取得及び相続放棄の申述も郵送ですることが可能です。この記事がそのような方の参考になれば幸いです。

必ず必要な書類

・被相続人(亡くなった方)の住民票の除票又は戸籍の附票

相続放棄の申述先は家庭裁判所になりますが、どこの家庭裁判所でもよいわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。実際に住んでいた場所ではなく、住民登録されていたところがこの場合の住所地となります。家庭裁判所が管轄を確認するためにこの書類が必要になります。

・申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本

相続人であること及び被相続人の死亡時点において現に存在する相続人であることを証するために必要になります。したがって、発行日が死亡日より後の戸籍謄本を取得しなければなりません。

その他必要な戸籍謄本等

(1)申述人が、被相続人の配偶者の場合

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の死亡は戸籍で確認をします。死亡後に転籍をした場合には、転籍先の戸籍には死亡事項は記載されませんので、転籍前の除籍謄本を取らなければなりません。配偶者は相続人の順位に関わらず必ず相続人になりますので、他に相続人がいないことを証する必要がありません。

(2)申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)は第一順位の相続人ですから、配偶者の場合と同様に他に相続人がいないことを証する必要がありません。相続人であることを証することで足りるのです。代襲相続人も同様で、被代襲者の死亡事項の記載のある戸籍を添付すればよいこととなります。

(3)申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(2)までとは違い、第二順位以下の相続人の場合には先順位の相続人がいない(相続放棄した場合も含みます。)ことを証する必要があります。所謂「ないこと証明」が求められるのです。出生時から死亡時までの戸籍により、被相続人の子の有無がわかります。子には認知した子などの婚外子、養子を含みます。

・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

子(及びその代襲者)の代襲相続人が一人もいないことを証する必要があります。一般的に、ないことを証明するのは、あることを証明するより困難になりますから、添付する戸籍謄本も大幅に増えることになるのです。

・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

こちらも「ないこと証明」になります。民法の規定によれば、「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」となっていますので、先順位の相続人がいないことを証する必要があるのです。

(4)申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

第三順位の相続人の場合には、第一・第二順位の相続人がいないことを証する必要がありますから、最も戸籍集めが大変と言えるでしょう。

・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

ここまでの戸籍謄本等は、第二順位の相続人に添付が求められるものと同様です。

・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

第二順位の相続人がいないことを証する必要があります。被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本に、父母の死亡事項の記載がある戸籍が含まれていると思われます。祖父母については、生きていれば100歳を超えるようであれば死亡事項の記載のある戸籍謄本等の添付は不要でしょう。

・申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

上記3つとは違い、代襲相続人であることを証する「あること証明」を求めるものです。被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前(同時死亡の推定がされる場合を含みます。)に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となることから、被代襲者の死亡事項の記載が必要となります。

まとめ

戸籍謄本等の添付が求められるのにはそれぞれ理由があり、大まかに「ないこと証明」と「あること証明」の2種類のためとなります。「ないこと証明」の方が添付する戸籍謄本等の通数が多くなることが両者の違いです。

理由を理解すれば、添付書面を見なくても必要な戸籍謄本等がわかるようになります。出生時からの戸籍を求める理由は子の有無を調べるためですから、例えば、5歳まで遡って戸籍を取得した場合に出生時から5歳までの戸籍の添付を求めるのは、既に目的を達成していると言えるわけですから無意味なことになります。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

抵当権の付いた不動産を信託することはできるのか

消極財産(債務)を信託することはできない

信託する財産は積極財産に限られますが、信託行為(信託契約など)において、委託者の被担保債務(抵当権によって担保されている債務)を受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務(信託財産責任負担債務といいます。)とする旨を定める(信託法第21条第1項第3号)ことで、抵当権付き不動産の信託は可能です。

債務引受が必要となる

債務引受とは、債務者が負担している債務を新たな人が引き受けて債務を移転することをいいます。債務引受には、免責的債務引受と併存的債務引受があります。ここでは、家族信託のケースを想定して記載します。

・免責的債務引受

引受人(受託者)が債務を引き受けて、債務者(委託者)は以後債務の負担を免れることとなります。通常は、債権者(銀行など)、引受人及び債務者の三面契約で行います。

債権者と引受人となる者との契約によってすることもできますが、この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずるとされています。(民法第472条第2項)債務者と引受人間の契約でもできますが、債権者の承諾が必要となります。(同条第3項)

・併存的債務引受

引受人(受託者)が債務を引き受けますが、債務者(委託者)も引き続き債務を負担するというものです。引受人と債務者の債務は連帯債務となります。(民法第470条第1項)債権者は、引受人と債務者の両方に債務の弁済を請求できるということです。

原則として、三面契約で行うことは免責的債務引受と同様ですが、債権者と引受人となる者との契約によってすることもできます(同条第2項)し、債務者の意思に反しても有効です。引受人が債務者と併存して債務を負担する点において保証(民法第462条第2項)に類似しているからです。

債務者と引受人となる者との契約によってもすることができますが、第三者のためにする契約に関する規定に従うこととされています。(民法第470条第4項)したがって、債権者のためにすることの明示の約定と債権者の受益の意思表示が必要となります。このことから、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずるとされています。(同条第3項)

実務上、債務者を委託者のままにして抵当権付き不動産を信託することはできません。債務引受が必須ということになります。受託者が債務引受により負担した債務は、上述したように信託財産をもって支払うことになります。全てを支払うことができないときは、受託者固有の財産をもって支払いをしなければならない責任を負うことになりますので注意が必要です。

債務控除について

委託者兼受益者(親)が受託者(子供)に抵当権付き不動産を信託し、親が死亡して子供が受益者になったケースで考察してみます。

不動産は相続税評価額で評価して、借入金(抵当権の債権額のうち相続開始の際に現に存するもの)は子供が相続により取得した財産の総額から債務控除します。この場合において、債務控除できる金額は債務控除する者(子供)が債務を負担することが確実と認められるものに限るとされています。(相続税法第14条第1項)残債務が不動産評価額を上回っているような場合には、債務控除の対象にならないおそれが出てきます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

特別口座(信託銀行などの口座管理機関が管理しているもの)の相続手続

株式の相続手続が漏れている!?

上場株式の相続手続は、一般的には証券会社に必要書類を提出して行います。相続人が証券会社に口座を持っていない場合には、新規に口座を開設する必要があります。

このように株式の相続手続を済ませたつもりでも、亡くなった方宛に配当金計算書などが信託銀行等の株主名簿管理人から届くことがあります。この場合、特別口座の相続手続が必要となることが考えられますので、郵便物に記載された株主名簿管理人に連絡を取りましょう。その際、被相続人(亡くなった方)が特別口座で保有する株式の銘柄、株式数、未受領配当金の有無を確認するようにします。

特別口座とは?

従来紙であった株券が、2009(平成21)年1月5日に電子化されました。株券電子化実施前に証券保管振替機構に預託されていない株式を、株主の権利を保護するため各上場会社の申出により、口座管理機関(信託銀行等の株主名簿管理人)に開設されたものが特別口座です。

証券会社に開設される特定口座に似ていますが、全く別のものとなりますので注意してください。

相続発生時により手続が異なる

相続発生時が株券電子化実施の前後により、相続手続が異なります。

・2009(平成21)年1月4日以前に亡くなった場合

相続人名義で特別口座を開設して、被相続人の特別口座から株式を振替える手続になります。

・2009(平成21)年1月5日以降に亡くなった場合

被相続人の特別口座から、相続人名義で開設されている証券会社の口座に振替える手続になります。

両者の差は、相続人名義での特別口座開設の要否となるのです。

特別口座の株式は売却できません

証券会社の特定口座と異なり、特別口座の株式は取引ができません。そうは言っても、配当金を受け取る権利や議決権(単元未満株式を除きます。)を有することには変わりはありませんので、相続手続を行わないと亡くなった方宛に株主名簿管理人からの郵便物が届くことになるのです。

例外として、単元未満株式の買取請求は可能です。その場合に譲渡益に対する所得税、住民税の源泉徴収がされませんので確定申告が必要となる場合があります。証券会社の口座に振替えた場合も同様となります。

特定口座では源泉徴収がされますが、特別口座から振替えた株式については特定口座内の株式とは分けて管理されます。証券会社によっては、一般口座と呼ばれる口座で管理することもあります。

単元株式数以上の株式を売却する方法

例えば、被相続人甲が特別口座でA株式会社の株式を198株保有していたとします。上述したとおり、98株の単元未満株式については買取請求ができますが、100株については証券会社の口座に振替えたうえで売却する手続を踏まなければなりません。

では、甲の相続人が乙・丙である場合に両者間の遺産分割協議でAの株式を99株ずつ取得することにしたらどうなるでしょう。乙・丙共に相続により取得したのは単元未満株式ですから、証券会社の口座に振替えることなく買取請求することができるのです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。