Author Archive

遺留分侵害額請求について

はじめに

令和元年7月1日以後に開始した相続から、改正前の遺留分減殺請求権の行使によって物権的効力が生じるとされていた規定が見直され、遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることとされました。

つまり、改正前においては減殺の対象たる権利についての返還請求権が発生するのではなく、その権利が当然に遺留分権利者に帰属することが原則とされ、受贈者及び受遺者(以下「受遺者等」といいます。)は、減殺を受けるべき限度において、贈与または遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができるとされていたのです。

旧法下においても、不動産が対象となる場合に、受遺者等と遺留分権利者の共有関係を解消するために価額による弁償が多くなされていました。改正により、現物返還ではなく金銭の支払を請求することができるように規定されたわけです。

請求できる人

遺留分権利者及びその承継人とされています。遺留分権利者については、以前の記事「遺留分についての基礎知識」をご参照ください。遺留分権利者が複数いる場合であっても、単独で請求することができます。全員が共同して請求する必要はありません。

承継人には、例えば、遺留分権利者が侵害額請求をする前に死亡したときに請求をするその相続人や相続分を譲り受けた者等が該当します。

請求の方法

遺留分侵害額請求は相手方に対する意思表示によってしますが、通常は内容証明郵便を送付して行います。先ずは協議によって解決を目指すことになりますが、協議が調わない場合には家庭裁判所に調停申立をします。調停不成立の場合には、地方裁判所(または簡易裁判所)に訴訟提起をする流れとなります。

言うまでもなく、手続の代理人になれるのは弁護士のみであり、遺留分侵害額請求に関する相談先は法律事務所(弁護士)一択となるでしょう。

代物弁済の注意点

遺留分侵害額請求が金銭債権の行使と規定されたことから、受遺者等が遺留分権利者に支払できない場合には代物弁済することも考えられます。その際に譲渡所得課税がされるおそれがありますので、地価の上昇した土地を代物弁済するような場合には注意が必要です。

例えば、3,000万円の侵害額請求に対し、時価3,000万円の不動産を代物弁済として所有権を移したときに、受遺者等は3,000万円で当該不動産を譲渡したこととなり、含み益がある場合には譲渡所得税が課されます。一方、遺留分権利者の当該不動産の取得費は、被相続人の取得費を引き継ぐのではなく、3,000万円となります。

最後に

特定の団体に遺贈寄付をしたとき等を除き、遺留分侵害額請求は相続人間でなされることが多いです。他の記事でも書いていますが、遺留分を侵害する遺言書が無効になるわけではありません。遺留分侵害額請求は権利に過ぎないのですし、必ずしもそれが行使されるとは限らないからです。

遺言書を作成しておくことが相続人間の争いを避けるためには有効な手段であることに間違いはありません。ただ、それが遺留分を侵害する内容であるならば、相続人間の長期に亘る争いを惹起させるおそれがあることを強調しておきたいと思います。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

遺留分についての基礎知識

はじめに

単身者の方が年々増加しています。従来、生涯未婚率は女性より男性側で高かったのですが、最近では女性側で急上昇しているようです。また、子供がいないご夫婦も増加しています。国立社会保障・人口問題研究所『第16回出生動向基本調査』(2021年)によると、その割合は夫婦10組に1組という状況になりつつあるようです。

子供のいない方が亡くなると、ほぼ兄弟姉妹や甥姪が相続人となり、相続手続が非常に煩雑となります。そこで、今回は遺留分についての基礎知識をテーマにして書いてみました。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人が取得することが保障されている相続財産に対する割合のことをいいます。詳細は後述しますが、全ての相続人に認められているわけではないことが重要です。

実務においては、それをご存じでない方からのご相談が非常に多いことに驚かされます。

遺留分を有する相続人とその割合

遺留分を有する相続人は兄弟姉妹以外の相続人です。つまり、兄弟姉妹は遺留分を有しないことになります。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合には相続財産の3分の1です。例えば、子供のいない独身の子供が親より先に亡くなったときが該当します。結婚している場合には配偶者も相続人となりますので、それには該当しません。

直系尊属が相続人である場合以外の場合には、相続財産の2分の1となります。例えば、配偶者と子供が相続人の場合が該当します。

具体的計算方法

被相続人Aの遺産が5,000万円であり、配偶者Bと子C・Dが相続人である場合にBとCの個別遺留分を計算してみます。

B:5,000万円×1/2(遺留分)×2/4(相続分)=1,250万円

C:5,000万円×1/2(遺留分)×1/4(相続分)=625万円

A固有の財産はA自身が自由に処分することができますし、死後処分ともいえる遺言でも同様です。ただ、B、C及びDはAの財産に依拠して生活していることが通常といえますので、遺留分制度によって相続人らに一定割合の財産確保を保障して、被相続人の一定時期における生前贈与や遺贈によって、それを奪うことはできないこととしているのです。

遺留分の算定

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする、と定められています。

全ての贈与が対象になるわけではなく、相続開始前の一年間にしたものに限り、その価額を算入します。当事者双方(贈与者と受贈者)が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様な取扱いをします。

さらに、相続人に対する贈与で特別受益に当たるものについては、相続開始前の十年間にしたものに限り、その価額を算入することとされています。旧法では無制限に算入することになっていましたが、改正により期間制限が設けられたことになります。

ちなみに、相続分を算定する際に持戻すべき特別受益に当たる贈与については期間制限がありませんので、両者の違いには注意が必要です。

最後に

遺留分を侵害する生前贈与や遺贈がされた場合に、遺留分を回復する手段である遺留分侵害額請求については別の記事にしたいと思います。

子供のいない方が遺言書を作成する際、兄弟姉妹に遺留分がないことから遺言者の思い通りに財産を遺すことができます。

一方で、実務上、「長男一人に全て相続させたい」といった相談をされる方がよくいらっしゃいます。その際には、必ず遺留分と将来訴訟になる可能性のお話をさせていただくのですが、ほとんどの方がそれをお聞きになって遺言書の作成を躊躇われます。

財産を誰に遺すのかは自由に決めることができる事柄であり、それに法令が介入する余地はないという考え方もあるでしょう。今回は遺留分の意義についても触れたつもりです。そのうえで、相続人が遺留分を巡って何年も訴訟をすることがないようなアドバイスをすることが私の使命だと考えています。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

孫に教育資金を贈与するには

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

教育資金贈与信託の利用

祖父母から孫への贈与の際に、信託銀行等の金融機関に教育資金(1500万円まで)を信託(以下、「贈与信託」といいます。)した場合には贈与税はかかりません。

なお、令和5年度(2023年)の税制改正によって適用期限が3年間延長され、令和8(2026)年3月31日までとなっています。

制度利用の流れ

1.信託銀行等で孫名義の新規口座を開設して、資金は信託銀行等の金融機関が管理します。

2.受贈者(財産をもらう側、この場合は孫)は30歳未満で、前年の所得が1000万円以下である必要があります。

3.教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日(通常は教育資金口座の開設等の日)までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出等をしなければなりません。

4.教育資金の内容としては、学校等(高校、大学など)へ支払われる入学金や授業料及び学校等以外(学習塾など)へ支払われる授業料などです。学校等以外に支払う金額は、500万円が限度となります。

5.口座から資金を払い出すには、教育費を支出したことを証する領収書を金融機関に提出して行う方法と立替払いをせずに先に払い出しを求める方法の2通りがあります。後者の場合、期限までに領収書を提出しなければなりませんが、提出されなかったときには教育目的以外の払い出しとして、信託終了時に贈与税の課税対象とされます。

6.原則として、孫が30歳に達した日に信託は終了し、残額には贈与税が課されます。その際、受贈者の年齢に関わらず一般税率が適用されます。

デメリット

2013年4月から導入された制度ですが、2018年時点の利用件数は約20万件となっており、今後の利用も増えていくと思われます。その上で、考えられるデメリットを挙げてみます。

1.使いきれなかったお金には贈与税が課される。

幼少期の孫に贈与する場合を除いて、大学院進学や海外留学の予定があるなどの事情がない限り、満額の1500万円が使いきれるとは思えません。18歳以上の孫に贈与した場合であっても、特例税率ではなく一般税率が適用されます。

2.自分の老後資金が目減りする。

将来の医療費や施設入所費など、富裕層でない限り老後資金に不安を残すことになると思われます。

3.教育資金にしか使えない。

生活費(1人暮らしの仕送りなど)や医療費などに使うことはできません。使い道は限定されています。

4.節税対策にはならない。

祖父母が亡くなられた場合には、孫に2割加算の相続税が課されます。ただし、孫が23歳未満のとき、学校等に在学している場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、相続税は課税されません。なお、贈与の時期が 2023 年 4 月 1 日以降で贈与者の相続税課税価格の合計が 5 億円を超える場合には相続税の課税対象となります。

5.親族間トラブル

孫1人につき1500万円が限度となっており、父方の祖父母が満額贈与した場合には、母方の祖父母の贈与ができなくなります。双方の祖父母があらかじめ協議でもしていれば別ですが、親族間の不和を招くことがあり得ます。

6.点の財産承継

孫は自分名義の預金通帳を渡されたときに大変喜ぶでしょう。30歳までは使い道は限定されますが、それ以降は自由に使えるお金となります。何に使おうとも文句は言えません。それでも、孫はかわいいからというのであれば、制度利用を否定するつもりはありません。

家族信託の活用

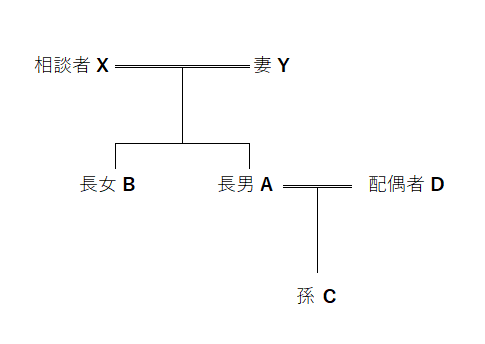

Xからの相談

孫Cに教育費や生活費を必要に応じて手渡したいと思います。今は元気ですが、最近もの忘れが多くなってきました。何かよい方法はありますか?

活用例

委託者兼受託者: X

受益者: X及びC

後継受託者: A

帰属権利者: XまたはC(場合によってはB)

Xが金銭(例として、500万円)を自己信託します。当初の受益者をXとCにしますから、Cに必要に応じて生活費や教育費を自分の判断によって支給しながら、Xの急な入り用(医療費など)にも備えることができます。

直系血族間には扶養義務があります(民法第877条第1項)からその範囲内でCが受益権(教育費等を受け取る権利)を取得してもそれに対して贈与税は課されません。Xが認知症により判断能力が低下したり、死亡した場合は、長男Aが受託者となって財産の管理を継続します。Xの後見が開始しても、Aはその判断によってX及びCへの給付を続けることができます。

X死亡の場合には、受益者はCのみとなります。その際注意が必要なのは、Cに相続税(2割加算)が課されることです。おおよその目安として、Xの遺産(信託前の時点)が基礎控除額(4800万円、上記のケース)以内であれば、相続税はかかりません。ただし、生命保険金などのみなし相続財産、相続時精算課税制度の利用及び相続開始前7年以内の生前贈与の有無によって異なります。

信託期間と孫の学業放棄

信託期間については、自由に定めることができます。冒頭の贈与信託では孫が30歳になるまででしたが、長期にわたる信託期間は受託者の負担になりますので、大学卒業時に合わせて22歳までとすることも可能です。

孫が学業を放棄した場合はどうなるでしょう。Xが存命中は、残った財産をXに帰属させれば課税は一切生じません。問題はXが死亡していた場合です。孫Cにそのまま帰属させることも考えられるでしょう。しかし、それでは贈与信託と同じことになってしまいます。

XのCに対する想いとは何でしょう。「学業に専念して頑張るならお金の心配はするな」ということではないでしょうか。30歳以降に自由に使えるお金をただ贈与しても、そのような想いは伝わらないと思います。お年玉をあげるのとは訳が違います。

話がそれてしまいましたが、学業放棄時(X死亡)の帰属先として長女Bが相応しいのではないでしょうか。(Bに贈与税が課されます。)Xの相続人はY、A及びBですが、YまたはAに帰属させてしまうといずれはCに財産がいってしまうというのがその理由です。Bに子供ができなければ結論は変わりませんが、そもそも家族信託を組むにあたっては家族会議が不可欠です。Bに内緒で組むようなことがあってはならないと考えます。

デメリット

1.相続税・贈与税

前述したようにCに相続税、Bに贈与税が課されるおそれがあります。

2.コストがかかる

贈与信託では、金融機関等に対して支払う手数料は管理報酬11万円及び運用報酬(令和5年9月時点、三菱UFJ信託銀行の商品の場合)となります。家族信託では、専門家(弁護士、税理士、司法書士など)への報酬や公証役場へ支払う手数料が発生します。後者の方が高額となることが一般的です。

線の財産承継

あげたらあげっぱなしの贈与信託と違い、家族信託なら引き続き自分で財産の管理ができます。家族信託を契機に家族の話し合いの場を設けて、それぞれの想いを知ることができます。それに応じた活きたお金の活用を可能とするのが魅力だと思います。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

判決による抵当権抹消登記手続き

はじめに

抵当権が残っている場合に抵当権者が抹消登記申請に協力しない場合には、訴訟を提起したうえで勝訴判決を取得して抵当権設定者が単独で抹消登記申請をすることができます。

所有権に基づく妨害排除請求

例えば、他人の土地に無断駐車をすればその土地を自由に使用することができなくなり、所有権が侵害されます。同様に、自己所有の不動産に抵当権が残っている場合には、抹消しない限り売却することができませんので、所有権の内容の一つである自由に所有物を処分する権利が侵害されていると言えます。

どちらのケースにおいても物権内容の実現のため、所有権に基づく妨害排除請求として、前者では車の移動、後者では抵当権抹消登記手続を求めることが認められています。

請求原因

請求原因とは、裁判において請求を基礎づける法的根拠のことをいいます。抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟における請求原因は、原告が現在、不動産を所有していることとその不動産に抵当権設定登記が存在することになります。

これだけと思われるかもしれませんが、この2つを請求原因として原告は訴訟の提起ができるのです。

登記の権利推定力との関係

不動産登記の効力の一つに権利推定力というものがあります。登記があれば、その記録通りの実体法上の権利関係が存在するであろうという推定を生じさせる効力のことをいいます。法律上の推定・事実上の推定のいずれに当たるかについては解釈が分かれ、事実上の推定力を認めるに過ぎないとする判例もあります。

難しいことは割愛しますので、抵当権設定登記に理由があること(登記保持権原といいます。)の主張立証を被告側がしなければならず、原告側にその理由がないことの立証責任はないということを押さえておきましょう。

ちなみに、原告による弁済によって抵当権が消滅したことの主張立証は再抗弁(後述します。)となります。

登記保持権原の抗弁

被告側は、被担保債権の発生原因事実(金銭消費貸借契約等)、債権担保のために抵当権設定契約を締結したこと、設定契約時、抵当権設定者が担保不動産を所有していたこと及び原告の主張する抵当権設定登記が、抵当権設定契約に基づくことを主張立証しなければなりません。

登記識別情報ができる前には、差入形式の抵当権設定契約証書に登記済の判が押され、受付年月日と受付番号が記載されていましたので、その当時設定された抵当権については立証が容易であることが考えられます。

再抗弁

登記保持権原の抗弁に対して、原告は被担保債権の弁済等の再抗弁を主張立証することができます。

被担保債権・抵当権は、その成立・消滅において運命を共にします。つまり、被担保債権が存在しなければ抵当権も存在することができず、被担保債権が消滅すれば抵当権も当然に消滅します。このような担保物権の性質を「付従性」といいます。

ちなみに、確定前の根抵当権は付従性を有していませんので、被担保債権が消滅しても根抵当権は存続します。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

根抵当権の被担保債権の範囲の変更登記

元本の確定前

根抵当権者と設定者は、元本の確定前において、根抵当権の被担保債権の範囲を変更することができます。

根抵当権の元本が確定すると、根抵当権は確定時に存在する債権のみを担保することになります。元本の確定後に債権範囲の変更ができるとすると、担保する債権が入れ替わってしまいますので、元本の確定前にのみ変更することができるのは当たり前のことだと言えます。

第三者の承諾は不要

債権範囲の変更をするにあたって、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることは不要です。

根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権とされていますので、後順位抵当権者等の関心事は極度額のみといっても過言ではありません。ですから、極度額の変更時のように利害関係人の有無を考慮する必要はないのです。

登記が効力要件

債権範囲の変更は登記が効力要件とされ、元本の確定前にその登記をしなければその変更をしなかったものとみなされます。

したがって、根抵当権者と設定者が元本の確定前に債権範囲の変更契約を締結したとしても、元本の確定後にその変更登記を申請することはできません。

根抵当権の共有者についての登記申請

2人以上が共有する根抵当権においては、共有者ごとに異なる債権範囲を定めることができます。この場合に共有者の1人の債権範囲の変更をすることもできますが、変更契約を締結する当事者は根抵当権の共有者全員及び設定者となります。

変更登記も同様に、根抵当権の共有者全員及び設定者が共同申請しなければなりません。変更に関与しない根抵当権の共有者も変更契約締結の当事者・登記申請人となるわけです。

登記手続き

原則として、根抵当権者を登記権利者、設定者を登記義務者として共同申請をします。ただし、変更によって債権範囲が縮減することが形式的に明らかな場合は、設定者が登記権利者、根抵当権者が登記義務者となります。

例えば、実務上あまり考えらませんが、「銀行取引、手形債権、小切手債権」を「銀行取引」に変更する場合を挙げることができます。明らかな場合に限られますので、変更の前後を通じて縮減することが判然としないときには原則通り申請することになります。

添付書類として、登記義務者の登記識別情報(登記済権利証)と印鑑証明書を提供しなければなりませんので、権利者・義務者の正確な判断が求められるのです。

登記の実行

前述したように登記上の利害関係を有する第三者は存在しませんので、債権範囲の変更登記は必ず付記登記でなされます。また、変更後の債権範囲の全てが登記され、従前の債権範囲には下線が引かれます。

したがって、登記申請書には変更後の事項として、変更がなかったものを含めて、変更後の債権範囲の全てを記載(提供)する必要があります。このような取扱いをすることで、登記事項証明書が見やすくなります。

もし、変更したものだけに下線を引き、その変更後のものだけを付記登記したとすると、非常に見づらくなります。商業登記においても、目的変更登記の場合に同様の取扱いがされています。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

株主総会以外の機関の設置について

置くことができる機関

株式会社が必ず置かなければならない機関は株主総会と取締役です。それ以外の機関については定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができます。

また、定款の定めにおいて、「取締役会を置くことができる」のように置くのか置かないのかわからないような定めは認められず、「取締役会を置く」のように定めなければなりません。

公開会社とは

機関の設置について理解するためには、公開会社とは何かを知ることが大前提となります。株式を譲渡することは原則として自由にできるのですが、株式会社は定款で定めることによって、株式の譲渡を制限することができます。

株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式を譲渡制限株式といいます。そのうえで、会社法は公開会社をその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいうと定義しています。

要するに、全部の株式が譲渡制限株式である株式会社以外の株式会社は公開会社となります。これでも分かりにくいかもしれませんので、別の言い方をすれば譲渡制限株式ではない譲渡が自由にできる株式を発行することができる株式会社が公開会社です。

取締役会設置会社

取締役会設置会社とは、取締役会を置く株式会社又は会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいいます。公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は取締役会を置かなければなりません。非公開会社は取締役会を置かなくてもよいのですが、監査役会設置会社である場合には取締役会の設置義務があります。

また、取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならないと規定されています。監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社では、監査役以外の機関が監査業務を行いますので、監査役を置くことはできません。

一方、取締役会設置会社である非公開会社では、会計参与を置けば監査役を置く必要はありません。つまり、監査役か会計参与のどちらかを置かなければならないのです。

監査役設置会社

監査役設置会社とは、監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又は会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいいます。

監査役は業務及び会計の監査を行う機関ですが、非公開会社である株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができるとされています。

前述した監査役の設置義務に加えて、会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければなりません。

大会社における機関の設置義務

大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円以上である、または、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上である株式会社をいいます。

大会社(非公開会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければなりません。一方、非公開会社である大会社は、会計監査人を置かなければならないと規定されています。

つまり、公開会社である大会社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置かなければならないということになります。そして、非公開会社である大会社は、監査役及び会計監査人の設置が義務となるのです。

実務では

今まで、私が司法書士として商業登記業務を行った株式会社は非公開会社だけです。上述したものは会社法の規定であり、司法書士なら誰もが持っている知識なのですが、実務で必要となるのはほんの一部といえるでしょう。

実務では、会社法施行前に設立した株式会社で監査役の監査の範囲に関する事項を登記すべき場合の知識などが要求されます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

発行可能株式総数と発行可能種類株式総数

発行可能株式総数

発行可能株式総数とは、株式会社が発行することができる株式の総数のことであり、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款でその総数の定めを設けなければならないと定められています。

したがって、発行可能株式総数を超えるような株式の発行は無効となりますので、増資、株式の分割の際には注意が必要です。自己株式の交付により増資、株式の無償割当てでは、発行済株式の総数の増加を抑えることができますが、株式の分割では、自己株式数も他の株式数と同様に増加します。なお、発行可能株式総数は定款で定めますが、その定めを廃止することはできません。

発行可能種類株式総数

発行可能種類株式総数とは、株式会社が発行することができる種類ごとの株式の総数のことであり、種類株式発行会社においては種類ごとに発行可能種類株式総数を定款で定めなければならないとされています。

また、発行可能株式総数との関連性はなく、例えば、発行可能株式総数3,000株の種類株式発行会社が内容の異なる普通株式とA種株式を発行するものとして、それぞれの発行可能種類株式総数を1,000株ずつとすることも可能です。つまり、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数である必要はないのです。

発行可能株式総数の上限

株式会社では原則として、株主が会社を所有し取締役が経営をするといった所有と経営の分離がされた形態をとっています。その上で取締役が自由にいくらでも株式を発行することができるとすると、株主の権利が害されるおそれがあります。

それを踏まえて、会社法においては以下の2つの場合に、定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができないとして上限を設けています。

①公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合

②公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合

上限が問題となるのは上記2つの場合だけであり、自己株式の消却により発行済株式の総数が減少して、結果的に発行可能株式総数が発行済株式の総数の四倍を超えても問題ありません。

対して、株式の併合の際には発行可能株式総数を定めなければなりませんが、必ずしも併合比率に応じて発行可能株式総数を減少させる必要はないものの、公開会社では発行可能株式総数が発行済株式の総数の四倍を超えないように定めなければなりません。

発行可能種類株式総数の上限

発行可能株式総数のような上限はありません。種類株式発行会社であるためには定款で内容の異なる2以上の種類の株式を発行できることが規定されていればよく、その株式会社が現に2以上の株式を発行している必要はありませんので、発行済種類株式の数が「0」の場合もあり得ます。

ですから、発行済種類株式の数の四倍を上限とするような規定を設けることはできないわけです。

下限について

事柄の本質として、発行可能株式総数は発行済株式の総数以上でなければなりません。現在要件を満たしていても、将来満たさないおそれがある場合を考慮して制限が設けられています。

新株予約権を発行している場合には、新株予約権の行使によって株式の発行・交付が可能となるような発行可能株式総数でなければなりません。なお、新株予約権の行使の際に自己株式を交付することもできますので、その数は除外します。

取得請求権付株式・取得条項付株式の対価である株式の数については、発行可能株式総数の下限に影響を及ぼすことはありません。取得により自己株式となり、株式の消却によって発行済株式の総数を減少させることができるからです。

一方、発行可能種類株式総数の下限においては、対価となる種類株式の発行が可能となるようにすることが求められます。取得請求権付株式・取得条項付株式については、自己株式を除外する必要もあります。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

R5司法書士試験不登法記述問題の疑義について

解なしの記述問題!?

令和5年度の司法書士試験で出題された不動産登記法記述問題に不備があったため、厳密に解釈すれば解答が存在しないこととなり、受験生や予備校が混乱しているようです。早速、法務省のホームページから試験問題を入手して、私なりに検討してみました。

申請件数及び登録免許税の額が最も少なくなるように

この要領で登記を申請するように問題文の「事実関係に関する補足」に記載がされています。第1欄では、譲渡担保契約を合意解除したうえで、譲渡担保権設定者が非居住用不動産を売却した際の登記申請書の作成が求められました。なお、売却前に売主には後見人と後見監督人が選任されているという事案です。

所有権抹消を選択すれば登録免許税は安くなりますが、抹消→名変→移転の3件の申請となり、一方、所有権移転を選択すると登録免許税は高額となりますが、移転→移転の2件の申請となります。つまり、申請件数及び登録免許税の額が最も少なくなるような登記申請は存在しないのだから、どちらを書くべきか非常に悩ましかったようです。

問題文冒頭に司法書士が本人確認情報を作成した記載がありますので、移転→移転の登記申請は考えにくいとも言えます。また、後見人が登記申請人となる場合の本人確認は誰についてするべきなのかが問われています。売却不動産が居住用の場合だと、そもそも本人確認情報の作成は不要となりますので、当該不動産が居住用でないことも問題文に明記されています。

出題者の意図として、民法第864条の規定により後見監督人の同意を要する行為であること及び本人確認の対象は後見人であることを問うために「抹消」の方を書いて欲しかったことは推測できます。

順位変更と順位放棄

第3欄においては、2番抵当権と3番根抵当権の順位を同順位とする契約を締結した際の登記申請書の作成が求められました。根抵当権者は、元本の確定前は転抵当を除き、民法第376条の処分はできませんが、先順位の抵当権者から根抵当権者が376条の処分を受けることはできます。

つまり、順位変更と順位放棄の2通りの登記申請が可能となるのですが、登録免許税が安くなるのは順位放棄です。では、順位放棄が正解なのかと思えば、問題用紙の「添付情報一覧」の中に順位変更契約書(事実関係に基づき関係当事者全員が作成記名押印したもの)の記載が出てきます。

したがって、順位変更を書くべきだと判断せざるを得ないともいえます。ここでも、上記と同様に現場の受験生を悩ませたようです。

問題にケチをつけない

では、このような記述問題に対処するにはどうすればよいのでしょうか。先ず、法務省には受験者がどちらを書くべきか迷うことがないような問題の作成をしていただくのが一番良いのは言うまでもないですよね。その上で、問題に不備があったとしても受験者に公開されるのは得点のみであり、配点や問題の正解すら明らかにされません。

よく言われていることですが、出題者の意図を考えて解答することが最善の方法ではないかと考えます。予備校の記述式解答例をみてもそれを意識したものとなっているように思えます。また、問題の量が多いために解答時間を延長するべきだと言われる方がいらっしゃいますが、仮に午後4時間にしたとしても合格点が上がるだけで、相対評価の試験である以上合格者の顔ぶれはほとんど変わることはないでしょう。

司法書士試験受験者として、問題にケチをつけない、合格できないのを問題のせいにしない姿勢が重要なことではないでしょうか。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

隣地使用権の改正について

はじめに

民法の改正(令和5年4月1日施行)により、隣地使用権について定めた第209条が変更されています。変更前においては、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる」と規定され、あくまでも使用を請求することに止まる内容でした。

具体的意味は不明確であり、上記以外の目的での使用請求の可否も判然としないことが問題となっていました。また、請求に応じてもらえずに拒否された場合には、民事訴訟により承諾に代わる判決を得なければならず、費用・時間の消費を余儀なくされました。

改正後の規定(使用目的)

「土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。」

①境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

②境界標の調査又は境界に関する測量

③第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

「使用を請求することができる」から、「使用することができる」に改められ、使用することが権利であることが明文化されました。これにより、隣人の承諾を得なくても隣地使用することができるようになったわけです。

ただ、隣人が使用を拒んでいるような場合に自力で使用権を行使することは許されませんので、そのような事態が生じたときは先ず話し合いによる解決を目指すべきでしょう。それができない場合には、隣人による妨害行為の差止め請求を裁判所に求めることになります。

加えて、隣地使用が認められる目的が拡充・明確化されました。③については、以前の記事「越境した木の枝は勝手に切ることができる!?改正点について解説!」をご参照ください。

隣人への配慮

隣地使用の際には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この記事において「隣地使用者」といいます。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならないとされています。現に使用している者とは、賃借人、地上権者等を指します。

事前通知

隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならないとされています。これには例外があり、あらかじめ通知することが困難なときは、隣地の使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足ります。

例えば、隣地の登記簿を調査しても隣地所有者が特定できない、所在不明である場合には、その所在が判明した後に遅滞なく通知することで足り、簡易裁判所の公示による意思表示によって通知をする必要はありません。

償金請求

隣地使用の際に、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときはその損害を賠償し、償金を支払う必要があります。例えば、建物の外壁を傷つけてしまった場合の補修費用が償金に該当します。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

連帯債務者の相続、債務引受による抵当権変更登記の記録例

はじめに

以前の記事「連帯債務者の相続、債務引受による抵当権変更登記について」にて、連帯債務者に相続が発生し、その後免責的債務引受契約がされた場合の登記申請手続について解説しました。言うまでもなく、登記申請完了後は登記事項証明書を取得したうえで正しく登記がなされたかのチェックをしなければなりません。

そこで、実際に私が申請した登記の記録例を掲載すると共に債務者の相続の場合との相違点を記事にしたいと思います。

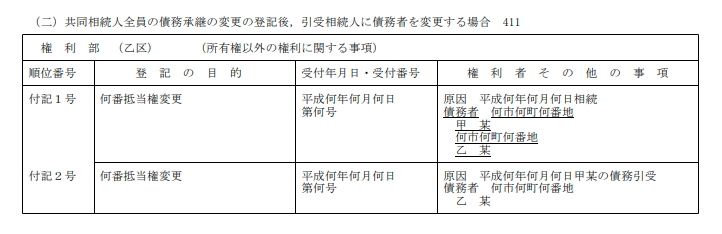

債務者の相続、債務引受による記録例

ちなみに、被相続人である債務者の表示を抹消する記号(下線)は記録されません。相続ではなく第三者が免責的債務引受をした場合には、下線が引かれます。

交替的変更の場合には下線が引かれ、権利義務の承継に過ぎない(移転登記等)ときには下線が引かれないようです。要するに、引き続き公示しておくことにより混乱を招き、誤解を生じさせるおそれがある場合のみ積極的に下線を引くといったところでしょうか。

登記原因証明情報の作成

銀行等の金融機関は、差入形式の免責的債務引受契約書の原本を渡すことを避けたい傾向にあるようです。「契約書は必要ないですよね。」「なくても大丈夫です。委任状のみご用意ください。」このようなやり取りをして、登記原因証明情報を作成することになります。

三面契約によって免責的債務引受契約を締結し、民法第472条の4を忠実に反映した登記原因証明情報の登記の原因となる事実又は法律行為の記載例を以下に掲げます。

設定者と引受人が同一のときは(4)は不要です。旧法下において、設定者は登記申請人となるので承諾は必要だけれども承諾書の添付は不要であるとする論点がありましたが、改正後も同様です。

(1)令和○年○月○日、債権者A、債務者B及び債務者Cは、上記○の抵当権(以下「本件抵当権」という。)の被担保債権であるAに対する債務について、Bが免責的に引き受ける旨の免責的債務引受契約(以下「本件契約」という。)を締結した。

(2)本件契約にかかる債務は、令和△年△月△日債務者○○から相続した債務である。

(3)本件契約締結の際、Aは引受人Bに対し、本件抵当権をBが引き受けた債務に移す旨の意思表示をした。

(4)設定者Cは、令和○年○月○日、本件抵当権をBが引き受けた債務に移すことにつき、承諾した。

(5)よって、令和○年○月○日、本件抵当権の債務者はBに変更された。

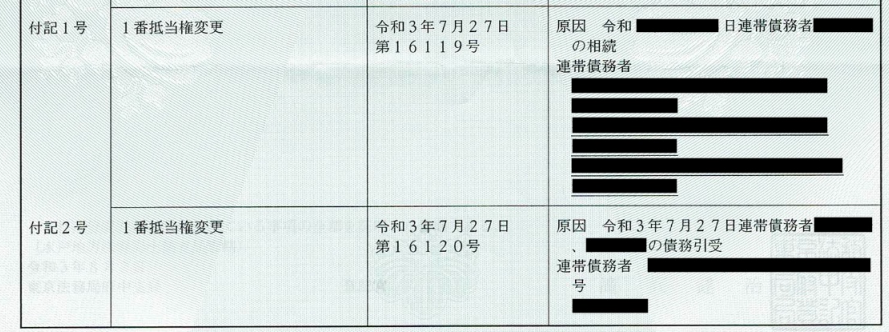

連帯債務者の相続、債務引受による記録例

このケースは「連帯債務者A・B」のAが死亡してB、C及びDが相続人となった後、Bが免責的に債務引受をしたものです。付記1号の連帯債務者Bに下線が引かれません。連帯債務者Aに下線が引かれないのは債務者の相続の場合と同様です。

これは、連帯債務者の一人が死亡した場合において、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを相続分に応じて承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当であるとする判例を考慮したものです。

付記1号によって、「B、B(Aから相続した債務)」、「B、C」及び「B、D」間の3つの連帯債務を示していることになります。付記2号によって、「B、B(Aから相続した債務)」及び「B、B(C及びDから引き受けた債務)」間の2つの連帯債務を示しています。連帯債務はそれぞれ別個独立したものであることも、連帯債務者Bに下線を引かない理由となります。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。