このページの目次

負担付遺贈とは

負担付遺贈とは、遺言によって財産を譲り渡す代わりに、受遺者(遺贈を受ける者)に一定の義務を負わせる遺贈のことをいいます。

例えば、推定相続人A・Bの2名がいる場合に、「不動産をAに遺贈する代わりに、Bに500万円を支払うこと」がそれに該当します。遺産が不動産しかない場合には、遺言書を作らなければ不動産は共有となります。

Aのみが居住しているのであれば、Bは登記名義人となるだけで何もメリットがありません。遺産分割の際に代償金を巡って争いになることを避けるために、具体的な金額を予め定めておくことができるのです。ただし、その内容が遺留分を侵害するものでないことが前提となります。

また、負担の内容は遺贈と無関係でもよいので、例えば、「不動産を遺贈する代わりに、妻の面倒をみる(介護をする)こと」は、負担付遺贈の一例となり得ます。

負担の限度

負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

受遺者が負担した義務を履行しなくても、遺贈の効力が生ずる(遺言者が死亡する、停止条件が成就する等)ことによって、受遺者は遺贈された財産を取得します。

条文を参照するだけで理解できるとは思いますが、例えば、上述した不動産の価額が400万円だったとしましょう。AはBに対して500万円を支払う必要はなく、400万円を支払えば足りるということです。

注意すべきなのは、負担付遺贈そのものが無効となるわけではありません。遺贈の目的の価額を超える100万円の部分のみが無効となるのです。

遺贈の放棄をしたとき

受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

上述した2番目の例が、子供のいない夫婦の一方が姪に負担付遺贈をしたとします。姪が遺贈の放棄をした場合には、負担の利益を受けるべき者である妻が受遺者となることができるのです。

参考までに、負担のない遺贈の放棄がされたら、受遺者が受けるべきものは相続人に帰属するという規定が存在します。(民法第995条)

義務を履行しないとき

負担した義務を履行することが遺贈を受けるための条件ではないことは上述した通りです。即ち、受遺者が財産をもらったまま負担した義務を履行しないことは起こり得ます。

負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができるとされています。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。

重要なのは、義務が履行されないからといって当然に遺言が無効になるのではなく、家庭裁判所の取消しの審判を得なければならないのです。

このような義務が履行されない状態が永続するような事態を避けるためには、遺言書作成前に受遺者の承諾を得ておくこと、相続人の負担軽減のために遺言執行者を定めておくこと等が求められます。

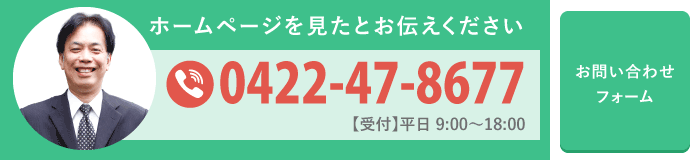

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。