このページの目次

遺贈とは

遺贈とは、遺言によって遺産の全部または一部を処分することです。

例えば、お子様のいないご夫婦が遺言書を作成せずに亡くなった場合はどうなるでしょう。亡くなられた方の兄妹姉妹や甥姪等も相続人となりますので、残された配偶者はそれらの方々と遺産分割をしなければなりません。疎遠であることを理由に連絡を取っても無視されることが多く、配偶者の負担は計り知れません。また、推定相続人のいない方が亡くなった場合には、遺産は最終的には国庫に帰属します。

しかしながら、生前に遺言書を作成し遺言によって財産の帰属先を配偶者、社会貢献活動を行う非営利団体、お世話になった方等に定めることができますので、前述したような不都合を回避することができるのです。

遺贈の種類

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈とは、相続財産の全部または割合的な一部を遺贈することです。包括という言葉から遺産全部を遺贈するものと考えてしまいがちですが、「遺産全体の2分の1をAに遺贈する。」のような割合的な遺贈も包括遺贈となります。この場合、積極財産だけでなく債務等の消極財産も包括的に承継されます。

一方、特定遺贈とは、特定の具体的な財産を指定して遺贈することです。例えば、「甲土地をBに遺贈する。」というものが特定遺贈となります。

特定遺贈の放棄

ここからは、遺贈の放棄について解説しますが、特定遺贈と包括遺贈では放棄の方法が異なりますので注意が必要です。

遺言者が死亡した時から遺言の効力が生じますが、受遺者(遺贈を受ける者)は遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができます。例えば、負担の大きい負動産を遺贈された等が理由となるでしょう。

放棄の方式は特に定められておらず、遺贈義務者(遺言執行者、遺言者の相続人その他の遺贈の履行をする義務を負う者)に対し、口頭で放棄の意思表示をすることで足りますが、後のトラブルを避けるために書面(内容証明郵便が望ましいです。)で行うことを推奨します。

包括遺贈の放棄

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するために、遺贈の放棄については相続放棄の規定が適用されます。つまり、包括遺贈を放棄するときは、包括受遺者が自己のために遺贈の効力が生じたことを知った時から3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。

消極財産の方が多い包括遺贈をされた場合、相続人が複数いる場合に遺産全部を目的とする包括遺贈がされ、他の相続人とのトラブルを避けるため等が理由になり得るでしょう。

受遺者に対する催告

包括受遺者が遺贈の放棄をせずに前述した3か月を経過しますと、包括遺贈を単純承認したものとみなされます。対して、特定受遺者には期間の制限がありませんので、いつまでも承認または放棄するかの意思表示をしない場合には、遺贈義務者その他の利害関係人は不安定な立場に置かれます。

そこで、遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができるとされています。受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます。

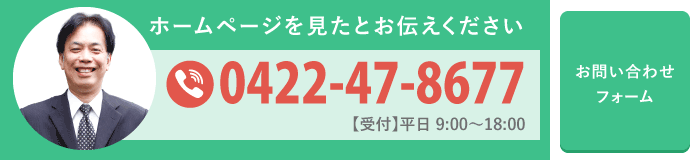

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。