このページの目次

iDeCoとは

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができます。

掛金には上限(拠出限度額)があり、月々5,000円から始められます。掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、仮に毎月の掛金が1万円の場合、所得税(課税所得金額195万円以上~330万円未満のとき、10%)、住民税(10%)とすると年間24,000円、税金が軽減されます。

運用商品は自分で選ばなければならず、定期預金、保険商品、投資信託等で掛金を運用し、老後の資金を準備します。運用益に課税されることはなく、iDeCoなら非課税で再投資されます。受け取りについては、年金か一時金で方法を選択することができますし、金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます。

年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。要は、非課税になるのではなく、税金の優遇措置を受けられるということです。

掛金の所得控除がNISAとの大きな違い

私がiDeCoをやらないのは掛金の所得控除の恩恵をほとんど受けられないというのが主な理由です。事業所得は給与所得と異なり非常に不安定だということもあるのですが、高所得ではないことのほうが原因です。

会社員・公務員で安定した収入があるのならiDeCoをやるメリットがあるかもしれませんし、収入が高ければ高いほど所得控除の恩恵は大きくなります。そのような人はNISAよりiDeCoを優先するべきとも言えるでしょう。

また、iDeCoでは手数料がかかるうえ、金融機関によって額も異なりますので、慎重に選択することが求められます。加入期間が長くなるほど手数料の額は高くなります。SNS上ではSBI証券を勧める人が多いように感じますが、運用商品の選択肢を考慮しても個人的にはそれでよいのではないかと思います。

運用商品

運用商品は自分で決めなければなりませんので、どれにするかで頭を悩ませることが多いようです。NISAで運用している方でしたら、同様の商品を選ぶこととなってあまり悩むことはないのかなと思います。ただ、投資信託を選ぶ際は元本割れのリスクがありますので運用期間は15年以上の長期間とした方が良いでしょう。

リスクを一切負いたくないからといって、定期預金を選択するのはどうでしょうか。実質金利はマイナスなのですから、少なくともGPIF(年⾦積⽴⾦管理運⽤独⽴⾏政法⼈)のポートフォリオを参考にして運用するのがよいのではないかと考えます。

人によって異なる運用方法

iDeCoは原則として一度始めたら途中で止めることはできませんし、60歳になるまで積み立てた資産を引き出すことができません。にもかかわらず、2024年12月に確定拠出年金法の改正によってiDeCoは改悪されています。公的年金についても年金制度を破綻させないために今後も改悪されることが容易に想像できます。

また、退職金がある方は受給をどのようにするのかといった出口戦略を考えておくことが必須となります。企業型DC、iDeCo等の3階部分で老後に備えることも一つの方法ですし、NISAを使って自分年金を構築するやり方もあります。いずれにしても、豊かな老後生活のための資産運用が求められていると言えるでしょう。

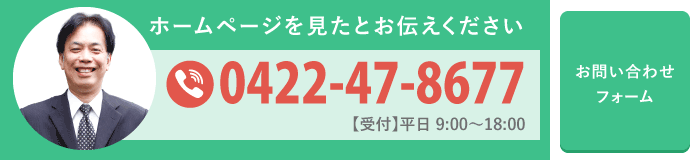

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。