このページの目次

遺言公正証書のメリット

作成された遺言公正証書は公証役場で保管されますので、遺言書の破棄、隠匿、改竄などの心配が不要となります。

交付された遺言公正証書の謄本を紛失してしまっても、再交付を受けることができます。 また、法律の専門家である公証人が遺言の形式面をチェックしますので、その不備が原因で遺言が無効になることはありません。

さらには、家庭裁判所における検認が不要となりますので、相続人の負担を減らすことができます。

作成費用

作成するには、原則として最寄りの公証役場に出向く必要があります。

高齢などの理由によりそれが困難な場合には、遺言者の自宅、高齢者施設、病院などに公証人が出張してその場で作成することもできます。

作成費用(公証人手数料)についてですが、全国一律に定められており、以下のとおりとなります。 その他、証人二人の日当、公証人の出張手数料(出張した場合)を負担することがあります。

| 財産の価額 | 手数料 |

| 100万円まで | 5000円 |

| 100万円超200万円まで | 7000円 |

| 200万円超500万円まで | 1万1000円 |

| 500万円超1000万円まで | 1万7000円 |

| 1000万円超3000万円まで | 2万3000円 |

| 3000万円超5000万円まで | 2万9000円 |

| 5000万円超1億円まで | 4万3000円 |

手数料の計算方法

相続人・受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額が手数料の額となります。

目的価額の合計額が1億円までの場合は、さらに1万1000円が加算されます。

具体例① 妻1人に総額5000万円の財産を相続させる場合

29,000円+11,000円=40,000円

具体例② 長男に3000万円の財産を相続させ、長男の妻に1000万円の財産を遺贈する場合

23,000円+17,000円+11,000円=51,000円

遺言公正証書のデメリット

登記をしなければ第三者に権利を主張できない場合がある

民法の改正(2019年7月1日施行)により、法定相続分を超える部分を承継した場合,その法定相続分を超える部分については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないものとされました。(民法第899条の2第1項)

具体的事例をあげて説明したいと思います。

被相続人Xが死亡し、相続人は妻A及び弟Bです。 Xは、生前「全遺産をAに相続させる」旨の遺言公正証書を作成しましたが、遺産の不動産につきBは、単独で相続の登記を申請してその法定相続分(持分4分の1)を第三者Yに売却しました。

2019年7月1日より前に開始した相続であれば、相続させる旨の遺言のうち遺産分割方法の指定がされたもの(特定財産承継遺言といいます。)や相続分の指定がされた場合のように、遺言による不動産の権利変動のうち相続を原因とするものについては、Aが登記を備えなくてもその権利取得をYに主張することができます。(最二小判平成14年6月10日)

法改正により、AがYに対して法定相続分(持分4分の3)を超える部分を主張するためには、Yの持分移転登記より先にAの単独相続登記(共同相続登記が先にされた場合は、更正登記や持分移転登記など)を備えなければならなくなりました。

また、遺言執行者がある場合には、Bの処分行為は原則無効となりますが、Yが善意のときはAとYは対抗関係に立つことになります。(民法第1013条第2項)

YがXの遺言書の存在を知らなかったときは、AとYのうち先に登記をした方が権利を取得するということです。

つまり、旧法下では相続させる旨の遺言公正証書を作成し、遺言執行者を定めておけば、あぐらをかくことができたわけですが、法改正により遺言の絶対的な効力が失われ、そうもいかなくなったのです。

遺言の内容を必ず実現できるとは限らない

上記事例において、BがAに対し、自己の取り分(相続分)を要求することがあります。

世の中全ての人が兄弟に遺留分がないことを知っているわけではないからです。

Xの立場:Aに全財産を相続させて、Bには一銭も渡したくない。

Aの立場:法律上Bに何も渡す必要はないのかもしれないが、Bの要求を拒むことで今までの良好な関係を壊したくない。また、BはAの近所に住んでおり、ほぼ毎日のように顔を合わせるので尚更である。

Bの立場:自分に遺留分がないことは知らないが、老後の生活資金として法定相続分相当額をAに要求したい。

これらの事情を踏まえて、AB間で遺言内容と異なる遺産分割協議を成立させることが可能です。

Xの意思を厳格に尊重するなら、公正証書遺言を含む遺言制度で100%叶えることはできません。

けれども、遺言者であるXの通常の意思は、相続をめぐって相続人間に無用な紛争が生ずることを避けることにありますから、これと異なる内容の遺産分割が全相続人によって協議されたとしても、直ちにXの意思に反するとはいえないでしょう。(さいたま地判平成14年2月7日)

まとめ

デメリットの方が長くなってしまいましたが、だからといって全く使えない制度だとは思いません。「争続」と呼ばれる相続トラブルのほとんどが、遺言書が遺されていないケースで発生しています。

トラブルの回避においては十分すぎるほどの威力を発揮しますが、遺言者の意思を叶えるには隙間があると言わざるを得ません。 隙間を埋めるための方策については、別の記事(家族信託の活用例-子供のいない夫婦のケース)で紹介したいと思います。

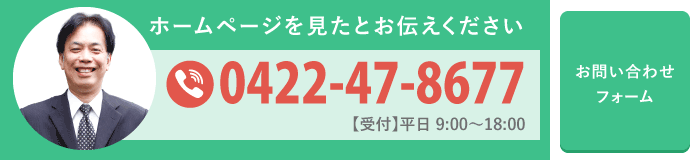

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。