このページの目次

高齢者虐待防止法

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号。)は、平成18(2006)年4月1日から施行されました。

この法律では、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応の施策を、国及び地方公共団体の公的責務のもとで促進することとしています。

虐待の類型

- 身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 - 心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 - 性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 - 経済的虐待

養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 - ネグレクト(介護放棄)

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること。

虐待かなと思ったら

「虐待があったことが確実である」必要はなく、「虐待が疑われる」段階で通報できます。虐待が疑われる場合は、市町村や地域包括支援センター等の公的窓口にためらわずに相談・通報することが、被害者の保護と早期対応につながります。

また、ケアマネや介護ヘルパーから虐待されているかもしれないと相談を受けた場合には、一人で判断せず、通報したうえで行政と共に判断・行動することが重要です。

虐待を本人が否定する場合

高齢者の虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に高齢者の権利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応すべきです。

したがって、本人が虐待を否定している場合でも、本人の様子や周囲の状況を注意深く観察し、客観的な判断をすることが求められます。

セルフネグレクトへの対応

セルフネグレクト状態にある高齢者は、認知症のほか、精神疾患・障害、アルコール関連の問題を有すると思われる者も多く、それまでの生活歴や疾病・障害の理由から、「支援してほしくない」、「困っていない」など、市町村や地域包括支援センター等の関与を拒否することがあります。

本人の意思は尊重しなければなりませんが、生命・身体に重大な危険が生じるおそれがある場合には、行政と連携し、必要に応じて支援策を講じることが求められます。

面会制限

虐待の被害にあっている高齢者保護の観点から、市町村長等は虐待をした養護者に対して面会制限をすることができます。

面会制限の対象はあくまでも虐待した家族・親族(養護者)であり、それ以外の家族・親族は面会制限の対象となりません。よって、その親族らの面会を拒絶することはできないと考えられます。

経済的虐待の基準

被後見人等の口座から少額ずつ使途不明金が引き出されている場合に、経済的虐待と認めることはできるのでしょうか。引き出している者が夫婦の一方、同居している中高年の子等の場合、被後見人等が扶養義務を負っていることもあります。

扶養義務の範囲を超えて不当に被後見人等の財産を利用する行為は経済的虐待となりますが、一律の基準を設けることは容易ではありません。したがって、事案ごとに判断しなければならないと言えるでしょう。

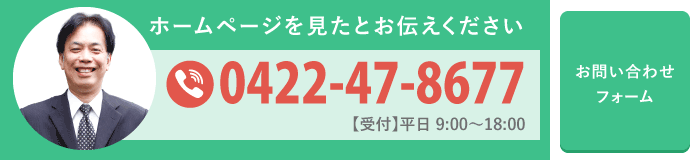

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。