Archive for the ‘不動産登記’ Category

所有権移転登記請求訴訟における当事者の承継

事例

YからXへの所有権移転の登記手続を命ずる判決が確定したが、その旨の登記を申請する前にYが死亡し、AがYを相続した。なお、Yが死亡したのは事実審の口頭弁論終結後であった。

既判力の基準時

登記に協力しない者を被告として登記手続を命ずる確定判決を得て、判決を得た者が単独で申請する登記が判決による登記です。登記申請前に上記事例のように当事者に承継が生じる場合があります。なお、承継の態様は相続等の一般承継であるか、売買等の特定承継であるかを問いません。

前提として、既判力の基準時の概念を押さえておく必要があります。既判力とは、判決の効力の一つであり、紛争の蒸し返しを防止し、再審理を許さないとする効力のことをいいます。そのような強力な効力を有することから、既判力は時的範囲、客観的範囲及び主観的範囲の3つの側面を有し、それらの限界が規定されています。

既判力の基準時は、どの時点における権利関係の存否について既判力が生ずるのかを明確にするために存在します。では、基準時はいつとされているのかですが、事実審の口頭弁論終結時とされています。

既判力の人的限界

既判力は誰に及ぶのかという問題です。民事訴訟法第115条第1項に規定されていますが、当時者だけでなく、口頭弁論終結後の承継人にも既判力が及びます。

既判力の基礎となる訴訟・証拠資料の提出が事実審の口頭弁論終結時までに限定されるので、既判力の拡張を受ける承継人の範囲もその時点を基準としているからです。

上記事例においては、Xが得た確定判決の効力は当事者の承継人であるAに対しても及ぶことになります。つまり、Xは改めてAを被告として所有権移転登記請求訴訟を提起する必要はないのです。

相続登記がされていない場合

上記事例において、Y→Aの相続登記を申請することができます。Aの単独申請が可能だからです。ここではその相続登記がされていない場合を想定しています。

その場合には、Aは被告Yの一般承継人であり、Aに対して執行することができる旨の承継執行文の付与を受ける必要があります。具体的には、Yの相続を証する書面を裁判所書記官に提出して、承継執行文の付与を受けます。

執行文の付与がされなければ、登記申請書に記載する義務者の表示と登記原因証明情報として提供する判決正本の被告が一致しないからです。

相続登記がされた場合

Y→Aの相続登記がされた場合はどうなるでしょうか。この場合には、XはAに対する承継執行文の付与を受けて、AからXへの所有権移転の登記を申請することができます。これは、昭和37年3月8日の先例を根拠としています。

所有権はYからXに移転していますので、Aに所有権が帰属する余地はないのですから相続登記を抹消したうえでY→Xへの移転登記を申請するべきであるともいえます。

私見にはなりますが、相続登記抹消不要というのは、あくまでも便宜的な措置というべきであり、全てのケースにおいて上記先例通りの取扱いがなされるものではないと考えます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

住居表示で指定された不動産の記載がある遺言書で登記できるのか

事例

検認済の自筆証書遺言に基づく遺贈による所有権移転登記をするにあたり、遺言書には不動産(土地)が地番ではなく住居表示で指定されている。なお、遺言執行者は定められておらず、遺言者の法定相続人はAのみであった。

言うまでもなく、法務局が定める地番とは異なるために対象不動産の登記申請ができるのかが問題となった案件を今回は取り上げてみたいと思います。

住居表示制度と地番

住居表示制度は、市街化が進んでいる地域等において分かりにくくなっている町名地番を用いた住居の表示に代えて、街区符号及び住居番号等を用いた合理的な住居表示を実施することを目的とする制度です。

対して、地番は、明治時代以降の不動産登記制度によって法務局が付する番号であり、土地は一筆毎に地番によって特定されます。要するに、地番は従来から住所を表すためにも用いられていましたが、市街地においては分筆が繰り返されること等によって番号の並びが不規則となります。

そのために、地番から住所を特定することが非常に困難になったことから、郵便物の配達に支障をきたす等の問題を解消するために住居表示に関する法律が施行され、全国の市街地では新しい住居表示を実施することになったのです。

ちなみに、東京都調布市のように住居表示制度を実施せずに土地の地番をそのまま住所として使用している市町村も存在します。

謄本取得が仕事の一つだった

住居表示から地番を調べたうえで登記簿謄本等の取得がかつては司法書士の仕事でした。オンラインで登記簿謄本を交付請求することはできず、直接管轄法務局に出向くか郵送で取り寄せるしか手段がなかった頃の話です。

法務局備え付けの住宅地図(ブルーマップ)で地番を調べるのですが、簡単には判明しないことも多く、その場合には公図、登記簿謄本の閲覧申請をして所有者から対象不動産を探し当てることをしていました。

今では、電話による地番照会、登記情報提供サービスにおける地番検索サービスを利用することができますので、非常に便利になりました。

法務局Xの回答

今回の案件では、地番検索サービスの利用及びインターネットによる住宅地図の取得によって遺言書記載の不動産と遺言者所有のものが一致することを確認できました。念のために、遺言者の名寄帳、評価証明書、住宅地図及び公図等を添付して法務局に事前相談をすることにしました。

法務局Xの回答は、Aの委任状に遺贈する不動産の記載がされていれば特別な添付書類は要しないとのことでした。

換言すれば、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをし、遺言執行者が申請人となる、または、Aの成年後見人が申請人となる等、A以外の者が申請人となる場合に該当しないのであれば、上記の取扱いで構わないということです。

法務局Yの回答

住宅地図及びAの上申書を添付してくださいとのことでした。今回作成した上申書の内容は、遺言書記載の不動産と登記申請書に記載する不動産が同一であること及び今回の登記申請によって遺言者の相続人と受遺者間に紛争は一切生じないことを確約するものとしました。

法務局の回答から、遺言者の相続人の権利が侵害されること、または、それによって受遺者との間で争いが生じる事態を極力避けたいのだということが窺えました。遺言書がなければ、不動産はAが相続することになるわけですから当然かもしれません。

最後に

遺言者の意思表示を尊重し、できる限り遺言書を無効としないという運用が実務上なされていることは実感しています。仮にそうだとしても、遺言書に不動産を載せる際は地番または家屋番号によって特定するのが望ましいことは間違いありません。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

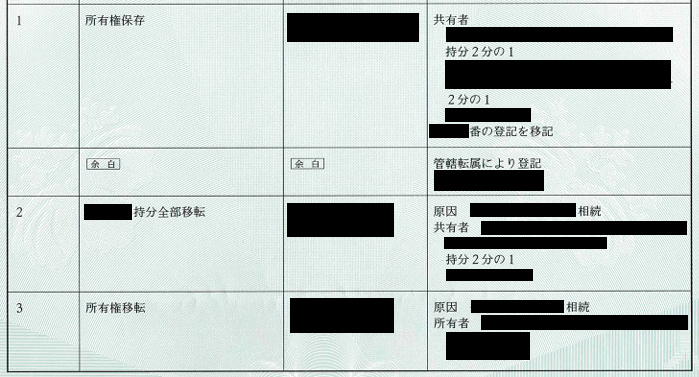

住所が異なる同一共有者の相続登記

事案

共有者2名のうち一方(以下「甲」という。)が死亡し、遺産分割協議により他の共有者(以下「乙」という。)が相続することになったが、登記未了のまま乙も死亡し、丙が相続した。

連件申請1件目の甲持分全部移転登記の申請により、乙の登記簿上の住所が生前の共有持分取得時に登記されたものと相違する。

問題の所在

上記の登記申請により乙は「共有者」として登記されます。登記簿上住所が同一でないことから形式的に別人と扱われるというのがその理由です。ちなみに、住所が同一の場合には「所有者」と登記されます。

後件で申請する登記の目的を「所有権移転」とするのか、または、形式的に別人と扱われるために「共有者全員持分全部移転」とした方がよいのか非常に悩みました。また、相続を原因として後者で登記するのには違和感を覚えますし、一方で形式面を重視するならばそれでも問題はないとも考えられます。

対象不動産は敷地権付でないマンションでしたので、土地についても登記申請する必要がありました。専有部分と同様、後件の登記の目的を「乙持分全部移転」にしてよいのか頭を悩ませました。住所の異なる共有持分取得登記のうちどちらを目的にしているのか特定できないとも考えられるからです。

事前相談

登記の目的が正確ではなかったとしても補正で済む話なのですが、法務局の手を煩わせるのは資格者として失格だと思いますので、事前相談をすることにしました。

ネット検索をしてみたところ、色々な情報が掲載されており錯綜していると感じたからです。法務局によって取扱いが変わることも十分に考えられます。

法務局の回答

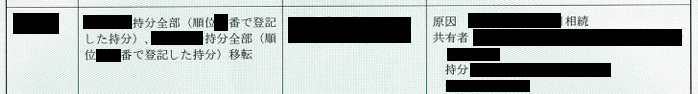

建物については「所有権移転」、土地については「乙持分全部(順位○番で登記した持分)、乙持分全部(順位○番で登記した持分)移転」として下さいとのことでした。

私の見解は、建物については形式面を重視して「共有者全員持分全部移転」とすべきというものだったのですが、法務局側は、戸籍の附票等により被相続人の同一性が確認できれば「所有権移転」で問題ない、相続を原因として「共有者全員持分全部移転」と公示するのは相応しくないと判断したようです。土地については、多少の文言の相違はあったものの私の見解とほぼ同様のものでした。

最後に

建物については、「所有権移転」でも公示上混乱を招くようなことはないですが、土地について「乙持分全部移転」としてしまうと、上述したようにどちらを目的にしているのか特定できないことから公示上好ましくないと判断されるのではないかと思います。

いずれにしても、管轄法務局によって異なる回答がされるおそれが高いと感じています。事前相談は必須といえるのではないでしょうか。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

農地の売買と相続登記の要否

農地の所有権移転の効力発生日

農地の所有権を移転するには、売買契約等の締結及び農地法所定の許可到達の両方が必要です。通常、両者の日付は一致しないことが多いので、契約締結日と許可到達日のうち後の日付が所有権移転の効力発生日となります。

以上のことから、契約締結後、許可が到達する前に当事者が死亡した場合に、相続登記の要否が問題となります。

許可到達前の売主死亡

売主について相続による所有権移転登記を申請した後、買主への売買による所有権移転登記を申請します。

相続登記を省略することはできません。許可到達前に売主が死亡していますので、農地の所有権は一旦売主の相続人に移転します。不動産登記制度における物権変動の過程を忠実に公示すべきであるという原則の存在がその理由です。

令和7年度司法書士試験

今年の試験の不動産登記記述式問題で上記の論点が出題されました。AB共有の甲土地に農地法第3条の許可を停止条件とする「条件付共有者全員持分全部移転仮登記」がされ、その仮登記の本登記を申請するにあたり、農地法所定の許可到達前にBが死亡した際の相続登記の要否を問う問題です。

法務省は模範解答例を公表しませんので、予備校のものを参照すると相続登記は省略しているようです。その根拠として、先例の存在を掲げています。Bの相続登記を申請しても、仮登記の本登記申請によってその登記が職権抹消されてしまうから省略可能という内容のものです。

あくまでも、申請人の負担を考慮して便宜的に省略を認めている趣旨だと考えます。登録免許税の負担もありますし、もっとも、農地なので租税特別措置法によって非課税になるとは思いますが、申請件数が増えるのは負担となります。

試験問題では「答案作成に当たっての注意事項」により、相続登記不要というのが出題者の意図ではないかと捉えられているようです。

では、実務上相続登記を申請すると却下されてしまうのかというと、そんなことはありません。寧ろ、物権変動の過程を忠実に公示すべきであるという要請に応えるべく相続登記は省略できないという見解を有する人達もいらっしゃるようです。

許可到達後の売主死亡

売主の相続人全員と買主の共同申請により所有権移転登記を申請します。

この場合、許可到達によって農地の所有権は買主に移転しますので、売主の相続人に所有権が帰属する余地はありません。

許可到達前の買主死亡

農地法第3条の許可申請は売主及び買主が共同で行います。実務上は、行政書士が双方の代理人として申請することが圧倒的に多いです。言うまでもなく、許可の時点で買主が亡くなっていますので、死者に対してその効力が生じることはありません。

したがって、売買による所有権移転登記の申請はできないことになります。

許可到達後の買主死亡

売主と買主の相続人の共同申請により、買主を登記名義人とする所有権移転登記を申請します。

買主は生前に許可を得ていますので、その時点で農地の所有権を取得しているからです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

相続登記をすると不動産業者からDMが大量に届く理由

はじめに

相続登記等が完了すると、不動産業者等から相続不動産の所有者に対して、ダイレクトメールや電話、訪問等の手段で、売却等の勧誘がされている実態があることをご存知でしょうか。

登記申請を司法書士に依頼した場合には、司法書士が情報を漏洩しているのではないかと疑念を抱く方もいらっしゃるようです。決してそのようなことはないのですが、大量のダイレクトメールを不動産業者から送りつけられるのは非常に迷惑だと思います。

そこで、今回は何故そのようなことになるのかについて解説したいと思います。

不動産登記受付帳

不動産登記受付帳とは、登記が申請された際に受付年月日、受付番号、登記原因(相続、処分の制限に関する登記等)及び不動産の所在等が記録される帳簿のことです。

この受付帳は、行政機関情報公開法による開示の対象となっていて、その受付帳の写しを誰でも取得することが可能となっています。ただし、登記名義人の住所氏名は記載されていませんので、登記情報提供サービスを利用することによってそれらが判明します。

不動産の所在は一つしか記録されませんが、抹消済みを含めた共同担保目録を取得することで受付帳に載っていない不動産が判明することもあります。

名簿業者

受付帳の開示請求によって、地域別の最近相続登記が申請された不動産、差押え等の処分の制限に関する登記が申請された不動産等をリスト化してそれらを販売している名簿業者が存在しているようです。

相続登記であれば売却、リースバック等につき、処分の制限に関する登記であれば任意売却等の勧誘を目的とする営業活動が効率的に行えるというわけです。

抵当権設定登記であれば、最近は利上げ傾向の状態にありますので数は少ないと思いますが、金融機関にとっては抵当権設定者が借り換えの営業対象になり得るのです。

個人情報保護との関係

不動産登記簿は、DV被害者住所等の一部の例外を除いて公開されています。住所氏名だけでなく、離婚(財産分与)、破産、住宅ローンの有無まで知られてしまうのが現状です。

一方で、不動産登記制度には権利関係を公示する重要な役割を果たしている側面もありますので、個人情報保護との関係で両者の調和にも配慮していく必要がありそうです。

司法書士の見解

司法書士に対する直近のアンケート結果によると、不動産登記受付帳の情報公開については何らかの制限が必要であり、プライバシーに配慮する必要があるという意見が多く、情報公開はやむを得ない、プライバシーの名のもとに騒ぎ過ぎるという意見は少数でした。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

所有権移転登記申請に氏名ふりがな、メールアドレスが必要になります(令和7年4月21日以降)

住所、氏名変更登記の義務化

令和8年4月1日から、不動産の登記名義人は氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。法人が不動産の登記名義人の場合は、商号変更、本店移転によって商号・本店に変更があったときは、同様にその変更登記をしなければなりません。

同日より前に住所氏名等に変更があった場合でも適用されます。正当な理由なくこの期限内に、不動産に係る住所氏名等の変更登記をしなかった場合、5万円以下の過料の対象となります。

職権による住所等変更登記

同日から、不動産の登記名義人の義務負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。

具体的には、登記官が検索用情報(住所、氏名、生年月日等)を用いて住基ネット情報に定期的にアクセスをし、氏名・住所の変更を取得した場合に職権による変更登記をするというものです。これによって、登記名義人の住所等変更登記の義務は履行されたことになります。

登記名義人の意思確認

変更後の住所等を登記官の職権で登記されてしまうと困る人達も存在します。例えば、DV、ストーカー等の被害者です。不動産の登記事項証明書は誰でも取得することができますので、そのような人達に配慮する必要があるのです。また、住基ネット情報に許可なくアクセスされることを快く思わない方もいらっしゃると思います。

そのため、予め登記名義人になられる方または、既存の登記名義人にメールアドレスを提供していただき、職権で変更登記をすることについて当該メールアドレス宛に意思確認の連絡をします。所有権の登記名義人の了解を得た上で、登記官が職権で変更登記をすることとしています。

なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申し出ることとし、その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。

検索用情報の申出

令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。同日時点で既に所有権の登記名義人である者は、別途、検索用情報の申出をすることができます。

なお、所有権の登記名義人となる者が法人、海外居住者、登記の申請人でない場合には、その者の検索用情報を申し出る必要はありません。

検索用情報とは

申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです。

(1) 氏名

(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)

(3) 住所

(4) 生年月日

(5) メールアドレス

上記のうち、新たに必要なものは(2)、(4)及び(5)ですが、(4)については住民票の写し等の住所証明情報で確認することができますので、新たに登記名義人になられる方にご提供いただくのは氏名ふりがなとメールアドレスということになります。メールアドレスを手書きの書面でいただく場合には、文字の誤認・混同を防止するため、メールアドレスの振り仮名の記載をお願いいたします。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

免責的債務引受で生じる利益相反取引について

事例

株式会社Xが所有する甲土地に抵当権者をY銀行、債務者をAとする抵当権が設定されたところ、Aが死亡し、B・Cが相続した。その後、Y銀行、B及びC間でBが免責的に債務を引き受ける契約が締結された。なお、Bは株式会社Xの代表取締役である。

抵当権変更登記

実際には、B所有の複数の不動産を共同担保とする共同抵当権だったわけですが、分かりやすくするために事例は簡略化しています。とにかく、上記事例による抵当権変更登記をすることになったのです。

民法第472条の4第1項、第2項によれば、Yは、あらかじめ又は同時にBに対する意思表示によってCが免れる債務の担保として設定された担保権をBが負担する債務に移すことができます。ただし、Xの承諾を得なければなりません。

間接取引

Xが承諾するということは、取締役Bの債務を物上保証するという間接取引に該当するのではないかと考えました。そうであるならば、株主総会議事録(Xは取締役会を置いていません。)を添付しなければなりません。

Yからは議事録の提出を求められましたので、私と同様の認識だったと思います。ところで、AはXの取締役ではないのにもかかわらず、抵当権設定時にもYはXに対し議事録の提出を求めたようです。

株主総会議事録の作成

間接取引を承認する株主総会議事録を作成することになりましたので、議案の記載例を以下に掲げます。補正なく登記が完了することを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。

なお、株主総会議事録には議事録作成者の押印義務はありませんが、添付書類としては代表取締役が会社実印を押すことが求められます。そのうえで会社法人等番号を提供し、印鑑証明書を添付します。なお、印鑑証明書は会社法人等番号を提供することで添付を省略することができます。

債務引受実行日の登記申請が求められましたので、印鑑証明書の用意をお願いして、登記完了後に返却することとしました。商業登記なら最悪取下げてしまえば済むことですが、そうはいかなかったので念のため印影の確認をしたかったのがその理由です。

※記載例

第○号議案 取締役債務の物上保証の件

議長は、取締役Bより、Bが債権者Y銀行との間で、令和○年○月○日付免責的債務引受契約を締結するにあたり、当会社が民法第472条の4第1項ただし書きの承諾(以下、「本件承諾」という。)をしたい旨の提案がなされたことを述べた。議長から、本件承諾により下記の当会社が所有する不動産(以下、「本件土地」という。)をもって、取締役Bが債務者Cより引き受けた債務を物上保証することになる旨並びにCはBの長男で支払能力がないこと及び本件土地に設定されている抵当権(令和○年○月○日受付第○○号)の共同担保となっている本件土地以外の不動産はBが所有していること等の説明がなされた。審議の後、本件承諾の賛否を諮ったところ、満場異議なく可決承認された。

記

甲土地の表示

最後に

今回の事例は非常にレアなケースでしたので、初めて扱う案件となりました。補正の電話がかかってくるのではないかと内心ドキドキしていたのですが、あっさりと登記は完了しましたので本当によかったです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

競業・利益相反取引の制限(会社法第356条)とは?

不動産登記法の論点

取締役と株式会社間における不動産の売買等、不動産登記において論点となる利益相反取引ですが、今回は会社法に規定されている利益相反取引の制限について解説する内容となります。

利益相反取引に該当する場合には、株主総会または取締役会の承認を受けていることを証するために株主総会議事録または取締役会議事録を添付しなければなりません。議事録を作成するにあたり、会社法の規定をよく理解しておく必要があります。

条文

取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

取締役会設置会社においては、「株主総会」の部分が「取締役会」となります。取締役会で承認を受ける取締役は、特別の利害関係を有する取締役となりますので、取締役会の議決に加わることができません。

また、競業・利益相反取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならないとされています。

直接取引

第1号に規定されているのは競業取引ですが、割愛させていただきます。第2号に規定されている取引は直接取引と呼ばれています。例えば、取締役が所有する不動産を株式会社に売却することは直接取引に該当します。取締役が自分自身で行う取引のほか、第三者のために行うものが含まれます。

第三者のためとは第三者を代表してという意味であり、A社(代表取締役甲)とB社(代表取締役甲)間の取引で、甲が2つの会社を代表して取引をすれば、両社で利益相反取引に該当します。

A社の立場から見ると甲は第三者であるB社のためにA社と取引をしていることになり、同様に、B社の立場から見ると甲は第三者であるA社のためにB社と取引をしていることになるのです。このように、原則を押さえておけばもっと複雑な事案においても応用することができます。

間接取引

第3号に規定されている取引は間接取引と呼ばれています。典型的な例として、株式会社が取締役の債務を保証する行為が挙げられています。保証契約は債権者と保証人間の契約ですから、取締役は契約の当事者ではありませんので直接取引には該当しません。

このように、株式会社が取締役以外の第三者と取引をする場合であっても、利益相反取引は制限の対象となるのです。

一人会社における利益相反取引

実務上、よく問題となるのが一人会社における利益相反取引です。

判例によれば、競業・利益相反取引の制限は、株主の利益を保護するための規定だから、株式全部を所有している株主が取締役となっている場合等、実質的な個人経営である場合には、株式会社と取締役間の利害の対立はなく、利益相反取引についての承認は必要ないとされています。

だとすれば、株主総会議事録の添付は不要となるのでしょうか。会社の登記記録からは株主が誰かは判明しませんので、登記申請データを調査する登記官には一人会社かどうかは分かりません。

過去の記事でも述べましたが、このようなケースに遭遇したときには登記官の立場になって考えてみることが重要です。私なら株主総会議事録を添付しますが、ネット上で調べると利益相反取引の承認不要であることを証するために株主名簿を添付することもあるようです。ただし、後者は法定の添付情報ではないため問題が生じる可能性があるように感じます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

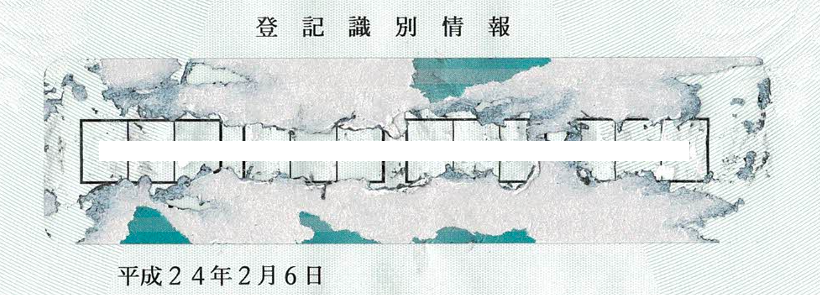

登記識別情報のシールが剥がれない!

ここまで剥がれないとは!

登記識別情報のシールが剥がれないことはよく耳にします。今回は今までで一番大変な思いをしたので記事にしてみます。

登記識別情報は平成17年の不動産登記法の改正によって新たに登場しました。その後、シールが剝がれにくいといった事象が多発したため、その対応策として、平成21年に証明書用紙(地紋紙)のデザインを変更(透かし部分を小さくしたようです。)しました。

しかし、シールで目隠しをする方法が改められることはなく、問題の解決には至りませんでした。そこで、平成27年頃から折込式といわれる現在の様式に変更されることになり、シールを剥がすのに苦戦するといったことから解放されたのです。

登記識別情報の再作成

シールが剥がれずに登記識別情報を読み取ることができなければ、登記申請はできません。この場合の対応策として、法務省は剥がれない登記識別情報通知書を添付して申出をし、登記識別情報を再作成する手続を設けています。

私が今回苦戦したのは抵当権抹消の登記識別情報です。もし、読み取り不可ということになれば、抵当権者である金融機関に再作成手続をしてもらうか、委任状を交付してもらうかのどちらかです。司法書士が金融機関に対して、シールが剥がれないからといってそれらを依頼するなんてことはできないですよね。

私はそう思いましたし、多くの司法書士が同様ではないでしょうか。本人申請なら、本人からの要請に応じることがあるかもしれませんが、今までそのような話を聞いたことがありません。

書面申請へ

オンライン申請では登記識別情報を暗号化しなければなりませんので、読み取り不可の場合使えません。書面申請に切り替えて登記識別情報通知書の原本を添付する方法がありますが、法務局でもやることは一緒です。剥がして読み取ることができなければ、再作成せざるを得ないでしょう。

対応策

今回は抵当権抹消だったので時間をかけることができましたが、決済などその日に登記申請をしなければならないものだと相当マズイことになりそうです。毎回、書面申請の準備をするわけにもいかないでしょうし、決済事務所の方々はどうされているのでしょう。

ネットで検索すると、アイロンを使うことで上手く剥がれることがあるようですが、さすがに事務所にアイロンを常備しておくことはできないです。

シールは2層構造になっています。登記識別情報が印字されている用紙にシールを貼りますが、用紙の上に透明のシール、その上に目隠しをする紙の部分となっています。剥がれないのは透明のシールと紙の間の接着剤が透明のシールにこびりついてしまうことが原因かと思います。

硬貨等で力任せに擦ってしまうと、印字されている用紙部分を損傷してしまうおそれがあり、そうなると再作成です。ちなみに、今回は爪を使って少しずつ剥がしていきました。かかった時間は30分。3日間爪の痛みが残りました。

最後に、悪戦苦闘した登記識別情報通知書の写真を載せて終わりたいと思います。登記は完了していますので隠す必要はないとは思うのですが、登記識別情報をネット上に晒すのにはさすがに抵抗を感じますのでそうさせていただきました。以後、貧乏くじを引かないように願うばかりです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

ウェブ会議による登記簿の附属書類の閲覧について

はじめに

令和6年6月24日から、ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類の閲覧が可能となりました。

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣議決定)等の政府方針において、アナログ規制(目視、実地監査、定期検査・点検、常駐・専任、書面掲示、対面講習、往訪閲覧・縦覧、FD等記録媒体等の各規制をいう。)として掲げられている条項について、令和6年6月までを目途にこれらの規制の見直しを行うこととされましたが、今般、改正法が施行されたことになります。

なお、ウェブ会議による閲覧の不動産登記以外の事務の取扱いについては、商業登記規則、夫婦財産契約登記規則等において規定または準用する場合及び他の法令において適用する場合も同様となります。改正前においては登記簿の附属書類の閲覧をするためには、不動産所在地を管轄する法務局に赴き、登記官の面前で行う必要がありましたので、それがデジタル化されたのです。

ちなみに、登記簿の附属書類の閲覧基準については、以前の記事「登記簿の附属書類の閲覧基準の改正について(令和5年4月1日施行)」で解説しています。

ウェブ会議による閲覧の申出

ウェブ会議による閲覧を希望する場合には、登記簿の附属書類の閲覧請求書と併せて、「ウェブ会議による閲覧を希望する旨の申出書(不動産用)」を提出しなければなりません。

また、ウェブ会議による閲覧を実施するに当たり、閲覧者が補助者を用いることを希望する場合には、補助者の本人確認のため、申出書と併せて、補助者の本人確認書類の写しを提出します。

申出書の審査

登記官は、閲覧の請求や申出の内容から、ウェブ会議による閲覧を実施することについて支障がないと判断したときは、「申出を相当と認める」こととして、ウェブ会議による閲覧を実施します。

ただし、閲覧の対象となる登記簿の附属書類等が100枚を超えるなど閲覧に長時間を要すると見込まれる場合であって、閲覧を希望する時間帯に職員が対応することができないとき、登記所の繁忙状況や対応可能な職員等の状況を総合的に勘案して、ウェブ会議による閲覧を実施することが困難であると所属長が判断したとき等の場合には、ウェブ会議による閲覧を実施しないとして、従来通り登記官の面前で閲覧を実施することになります。

閲覧者の本人確認

登記官等は、ウェブ会議による閲覧を実施するに当たって、閲覧者及びその補助者の本人確認を行います。

ウェブ会議による閲覧の開始前に閲覧者及びその補助者に住所及び氏名等を申述させるとともに、閲覧者及び補助者の本人確認書類の原本を画面上に提示させ、予め提出があった本人確認書類の写し及び請求書等の内容と同一であることを確認する方法によります。

同意事項

「ウェブ会議による閲覧を希望する旨の申出書(不動産用)」の裏面には同意事項が記載されており、全て同意することができない場合は、ウェブ会議による閲覧は認められません。

同意事項として、ウェブ会議による閲覧は、閲覧申出書に記載された閲覧者及びその補助者のみに認められており、それ以外の第三者は認められないこと、ウェブ会議の録画等を希望する場合は、登記所職員の許可を得る必要があること及び録画等が認められる範囲は、登記簿の附属書類等に限られること等が掲げられています。

また、登記官等により、上述した本人確認と併せて同意事項を説明し、事前に同意を得ることによって同意事項の確認がなされます。

ウェブ会議による閲覧

ウェブ会議による閲覧は、登記官等が、登記簿の附属書類等のうち、請求書に記載した閲覧しようとする部分を、ウェブ会議用端末等の画面上に投影する方法又はPDF化して画面共有する方法のいずれかにより行います。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。