このページの目次

事例

YからXへの所有権移転の登記手続を命ずる判決が確定したが、その旨の登記を申請する前にYが死亡し、AがYを相続した。なお、Yが死亡したのは事実審の口頭弁論終結後であった。

既判力の基準時

登記に協力しない者を被告として登記手続を命ずる確定判決を得て、判決を得た者が単独で申請する登記が判決による登記です。登記申請前に上記事例のように当事者に承継が生じる場合があります。なお、承継の態様は相続等の一般承継であるか、売買等の特定承継であるかを問いません。

前提として、既判力の基準時の概念を押さえておく必要があります。既判力とは、判決の効力の一つであり、紛争の蒸し返しを防止し、再審理を許さないとする効力のことをいいます。そのような強力な効力を有することから、既判力は時的範囲、客観的範囲及び主観的範囲の3つの側面を有し、それらの限界が規定されています。

既判力の基準時は、どの時点における権利関係の存否について既判力が生ずるのかを明確にするために存在します。では、基準時はいつとされているのかですが、事実審の口頭弁論終結時とされています。

既判力の人的限界

既判力は誰に及ぶのかという問題です。民事訴訟法第115条第1項に規定されていますが、当時者だけでなく、口頭弁論終結後の承継人にも既判力が及びます。

既判力の基礎となる訴訟・証拠資料の提出が事実審の口頭弁論終結時までに限定されるので、既判力の拡張を受ける承継人の範囲もその時点を基準としているからです。

上記事例においては、Xが得た確定判決の効力は当事者の承継人であるAに対しても及ぶことになります。つまり、Xは改めてAを被告として所有権移転登記請求訴訟を提起する必要はないのです。

相続登記がされていない場合

上記事例において、Y→Aの相続登記を申請することができます。Aの単独申請が可能だからです。ここではその相続登記がされていない場合を想定しています。

その場合には、Aは被告Yの一般承継人であり、Aに対して執行することができる旨の承継執行文の付与を受ける必要があります。具体的には、Yの相続を証する書面を裁判所書記官に提出して、承継執行文の付与を受けます。

執行文の付与がされなければ、登記申請書に記載する義務者の表示と登記原因証明情報として提供する判決正本の被告が一致しないからです。

相続登記がされた場合

Y→Aの相続登記がされた場合はどうなるでしょうか。この場合には、XはAに対する承継執行文の付与を受けて、AからXへの所有権移転の登記を申請することができます。これは、昭和37年3月8日の先例を根拠としています。

所有権はYからXに移転していますので、Aに所有権が帰属する余地はないのですから相続登記を抹消したうえでY→Xへの移転登記を申請するべきであるともいえます。

私見にはなりますが、相続登記抹消不要というのは、あくまでも便宜的な措置というべきであり、全てのケースにおいて上記先例通りの取扱いがなされるものではないと考えます。

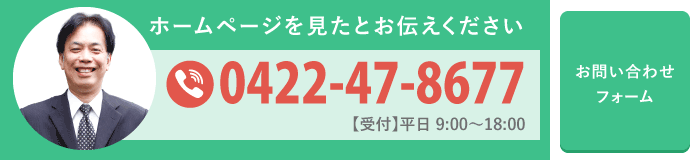

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。