このページの目次

事案

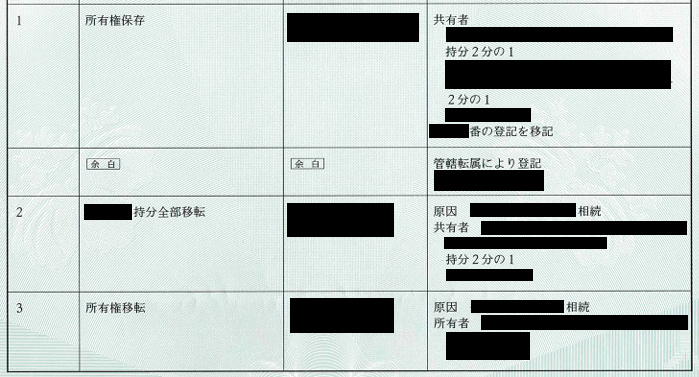

共有者2名のうち一方(以下「甲」という。)が死亡し、遺産分割協議により他の共有者(以下「乙」という。)が相続することになったが、登記未了のまま乙も死亡し、丙が相続した。

連件申請1件目の甲持分全部移転登記の申請により、乙の登記簿上の住所が生前の共有持分取得時に登記されたものと相違する。

問題の所在

上記の登記申請により乙は「共有者」として登記されます。登記簿上住所が同一でないことから形式的に別人と扱われるというのがその理由です。ちなみに、住所が同一の場合には「所有者」と登記されます。

後件で申請する登記の目的を「所有権移転」とするのか、または、形式的に別人と扱われるために「共有者全員持分全部移転」とした方がよいのか非常に悩みました。また、相続を原因として後者で登記するのには違和感を覚えますし、一方で形式面を重視するならばそれでも問題はないとも考えられます。

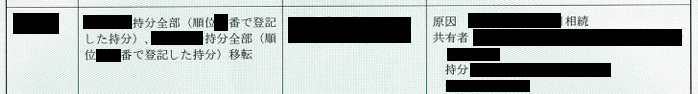

対象不動産は敷地権付でないマンションでしたので、土地についても登記申請する必要がありました。専有部分と同様、後件の登記の目的を「乙持分全部移転」にしてよいのか頭を悩ませました。住所の異なる共有持分取得登記のうちどちらを目的にしているのか特定できないとも考えられるからです。

事前相談

登記の目的が正確ではなかったとしても補正で済む話なのですが、法務局の手を煩わせるのは資格者として失格だと思いますので、事前相談をすることにしました。

ネット検索をしてみたところ、色々な情報が掲載されており錯綜していると感じたからです。法務局によって取扱いが変わることも十分に考えられます。

法務局の回答

建物については「所有権移転」、土地については「乙持分全部(順位○番で登記した持分)、乙持分全部(順位○番で登記した持分)移転」として下さいとのことでした。

私の見解は、建物については形式面を重視して「共有者全員持分全部移転」とすべきというものだったのですが、法務局側は、戸籍の附票等により被相続人の同一性が確認できれば「所有権移転」で問題ない、相続を原因として「共有者全員持分全部移転」と公示するのは相応しくないと判断したようです。土地については、多少の文言の相違はあったものの私の見解とほぼ同様のものでした。

最後に

建物については、「所有権移転」でも公示上混乱を招くようなことはないですが、土地について「乙持分全部移転」としてしまうと、上述したようにどちらを目的にしているのか特定できないことから公示上好ましくないと判断されるのではないかと思います。

いずれにしても、管轄法務局によって異なる回答がされるおそれが高いと感じています。事前相談は必須といえるのではないでしょうか。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。