このページの目次

はじめに

定額減税の制度ですが、とにかく複雑すぎだと思いませんか。所得税が源泉徴収される給与所得者、予定納税をしている個人事業主等は2024年のうちに減税の恩恵を受けられているようですが、それらに当てはまらない方も多く、いくつものパターンが存在するためにご自身はどうなるのかが分からないといった事態が起きているようです。

また、会社の経理担当者の負担を増加させ、所得税税額から控除しきれない定額減税の金額がある場合は市町村が調整給付金の支給をすることから、担当部署の方々も大変な思いをされているようです。

住民税非課税世帯の場合

年金受給者等の住民税非課税世帯はどうなるのかについて解説します。結論から申し上げますと、所得税・住民税均等割を納めていない人は対象者にはなりません。

65歳以上で扶養親族がいない年金受給者の場合、控除額110万円、所得税基礎控除48万円、住民税非課税限度額45万円(1級地)により、年金収入のみであれば所得税158万円、住民税155万円が非課税基準となります。ただし、遺族・障害年金は非課税となりますし、ひとり親・寡婦に該当する場合等、扶養親族や社会保険料控除等の所得控除の適用によって非課税基準額が上がる場合があります。

このような住民税非課税世帯で令和5~6年に3万円、7万円の給付金を受け取っているケースにおいては定額減税制度による給付金7万円を受け取ることはできません。

令和6年に初めて住民税非課税世帯になった場合等には非課税世帯で7万円、均等割世帯で10万円の給付金が受け取れたようです。既に申請期限は経過していますので、この記事を執筆している2025年1月時点においては、給付金支給は完了しています。

確定申告書の記載例

確定申告によって定額減税の適用を受けようとする場合には、令和6年分の「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」が国税庁ホームページに掲載されていますので、参考にするとよいでしょう。

先ず、第1表の㊹に人数と金額を記載します。問題なのは控除しきれない場合はどのようにするのかです。配当控除や住宅ローン控除がある場合には所得税が0円になることもあり得ます。この件について某市に問い合わせたところ、国税に関することなので税務署に聞いてくださいと言われ、税務署に問い合わせたのですが、税務署が還付するわけではないので市町村に聞いてくださいと言われました。

結局のところ不足額給付を受けるためには金額の記載はマストだと思います。上記「手引き」にも記入漏れにご注意くださいとの記載もあります。

続いて、第2表の「配偶者や親族に関する事項」欄に同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日、「その他」 欄の☐に「2」を記入します。通常、16歳未満の子は記入しませんが、それも対象となりますので、対象者の「住民税」欄「16」に○をします。

最後に

要件を満たすことで青色事業専従者等への調整給付が決まるなど、ただでさえ確定申告の時期で忙しい税理士にとっては定額減税への対応がかなり大変なようです。

私は、税金の専門家ではないですから、わからないことがあれば納得のいくまで調べることにしています。物価高騰や円安に歯止めがかからない状況が続いています。金融リテラシーを身につけ、維持していくことが今後も求められるということなのだと思います。

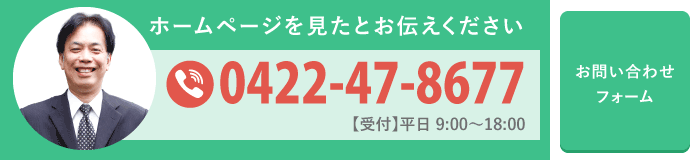

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。

「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。

三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。